2021年高考作文浙江卷深度解析及范文(四)

资料详情

内容预览

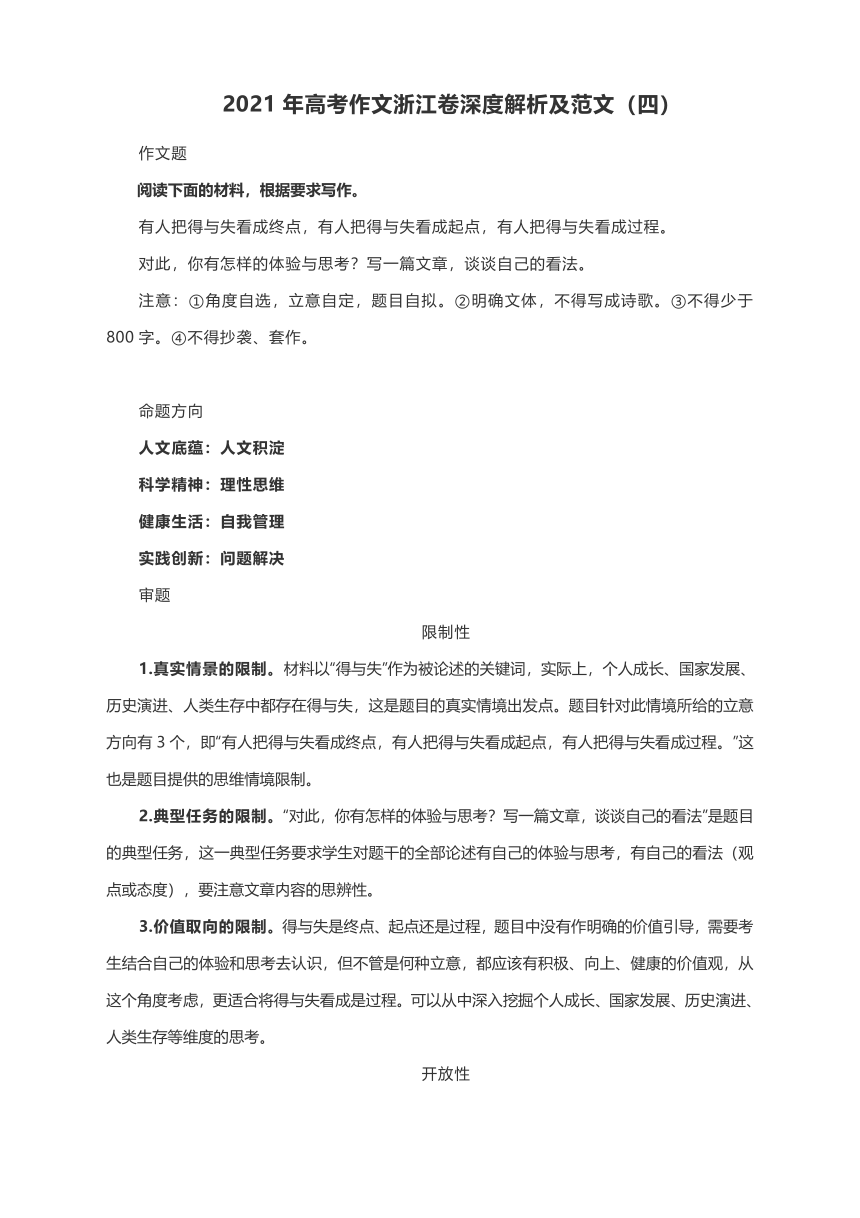

2021年高考作文浙江卷深度解析及范文(四)

作文题

阅读下面的材料,根据要求写作。

有人把得与失看成终点,有人把得与失看成起点,有人把得与失看成过程。

对此,你有怎样的体验与思考?写一篇文章,谈谈自己的看法。

注意:①角度自选,立意自定,题目自拟。②明确文体,不得写成诗歌。③不得少于800字。④不得抄袭、套作。

命题方向

人文底蕴:人文积淀

科学精神:理性思维

健康生活:自我管理

实践创新:问题解决

审题

限制性

1.真实情景的限制。材料以“得与失”作为被论述的关键词,实际上,个人成长、国家发展、历史演进、人类生存中都存在得与失,这是题目的真实情境出发点。题目针对此情境所给的立意方向有3个,即“有人把得与失看成终点,有人把得与失看成起点,有人把得与失看成过程。”这也是题目提供的思维情境限制。

2.典型任务的限制。“对此,你有怎样的体验与思考?写一篇文章,谈谈自己的看法”是题目的典型任务,这一典型任务要求学生对题干的全部论述有自己的体验与思考,有自己的看法(观点或态度),要注意文章内容的思辨性。

3.价值取向的限制。得与失是终点、起点还是过程,题目中没有作明确的价值引导,需要考生结合自己的体验和思考去认识,但不管是何种立意,都应该有积极、向上、健康的价值观,从这个角度考虑,更适合将得与失看成是过程。可以从中深入挖掘个人成长、国家发展、历史演进、人类生存等维度的思考。

开放性

1.立意角度是开放的。材料中“有人把得与失看成终点,有人把得与失看成起点,有人把得与失看成过程”,题目并未限制一定要从某个角度立意,可以将得与失看成是终点、起点或者过程中的任何一个,言之有理,逻辑自洽即可。如,把得与失看成终点,意味着终结得失(功利、名利),方可开启新人生;把得与失看成起点,意味着得失不过是人生、历史新阶段的起点;把得与失看成过程,意味着人生、历史永无止境,生命不息,奋斗不止。题目可选择的立意是多样化的。

2.联想和思想是开放的。扣住材料中“得与失”,考生可以联想更多的概念,可以把对待得与失的态度看成是人生奋斗的态度,可以写“得与失是昨日的终点,明日的起点,更是进化链中的过程”;也可以把得与失理解为功利、名利等,应该视得与失为过程,摒弃工具化思维,重在体验生命,方是逍遥之道,人文体认。

3.文体要求是开放性。考生可以记叙自己的见闻与感受,写成记叙文;可以就应该把“得与失”看成终点、起点还是过程发表自己的见解,写成议论文;也可以扣住自己的思考写成散文,抒写感悟和思考。

?

解题

2021年浙江卷高考作文最大的特点是继续沿袭了以往的“思辨性”,而且是对“3个元素”关系的思辨,即得与失是终点,还是起点,还是过程?从3个角度去理解“得与失”。对照历年浙江卷高考作文,2020年是论述个人的人生坐标与家庭期望、社会赋予角色3个元素的关系;2019年是论述作家写作时或个人生活中是坚持自己的想法还是倾听读者的声音;2018年是论述人要读三本大书——有字之书、无字之书、心灵之书3个元素的思辨。同时,兼具人文意义与现实关怀,如中国儒家与道家千年前便思考如何面对得失;也有很强的现实关怀,如社会主义道路与民族复兴之路也在得与失中曲折前进,新冠疫情之失,华为5G崛起之得,现实中也充满着无数的得与失,因此如何理性对待得与失,既具有人文意义,又有现实关怀。再次,题目切入广,得与失的话题对于个人成长、社会变革、国家发展,乃至更高维度的哲学层次都可以作深入的思考。可切入的角度非常宽,考生可以选择其中一个角度,也可以兼具多个角度来分析。

参考立意

切题立意:

1.得与失是昨日的终点,明日的起点,更是进化链中的过程。

把得与失看成终点,认为得与失是人生、事业或历史奋斗的终点,一旦有所得或有所失,人生、事业或历史即走向终结。

把得与失看成起点,即得与失是人生、事业、历史奋斗的起点,即上一个得与失是下一步奋斗的起点。

把得与失看成过程,即得与失在人生、事业、历史中不过是一个站点,无数的得与失会不断发生,从而生长出进化演化的链条,不断上升。

2.视得与失为过程,摒弃工具化思维,重在体验生命,方是逍遥之道,人文体认。

得与失看成终点,即把得与失看成是终极目的,是把生命看成成本与效益产出的工具,是技术逻辑、工具化思维。

把得与失看成起点,即把得与失视为人生的宿命,与生俱来的命运,生命成被动支配,不可自由选择。

把得与失看成过程,即不过分关注得与失,得与失只是生命体验的一部分,更视生命本身为体验的过程,直面生命,品味生命,摒弃得失功利的工具论。如孔子所言“君子不器”。如斯蒂格勒提出技术哲学思想,技术逻辑和工具化思维日益扩张,感性体验日益丧失;文化工业侵蚀心灵审美、人文精神,人们只思考得与失,不深思生存意义、生命体验。诺贝尔文学奖获得者柏格森提出生命冲动,生命意识不是线性生长,而是绵延堆叠,反复缠绕,心灵世界弥漫着非规则性、非条理性和非功利性。

……

偏题立意:

1.人生有得也有失。(仅仅分析得与失的关系,没有把得与失看成整体来分析。)

2.失败乃成功之母。(仅仅只分析失败,未覆盖题目的要点。)

……

?

下水文(一)??

得失过程,进化长链

杨慎曾言:“是非成败转头空。青山依旧在,几度夕阳红。”诚哉斯言,人生如通衢大道,恒无止境,人生荣辱,生命悲欢,社会繁萧,家国兴衰皆是得失,故得失应是昨日的终点,明日的起点,要而言之,是人生大道的过程。

“文章千古事,得失寸心知。”得与失,犹荣辱成败,亦是利弊,更是名利荣损。一时之得永非恒久的荣光,刹那之失更非亘古的嘲弄。只要历史不停,生命不息,得与失便永是一座座驿站,标刻人生一个个阶段。故而,还历史以真实,还生命以过程,便能洞明得与失终究是过程。如余秋雨所言的废墟:“废墟是过程,人生就是从旧的废墟出发,走向新的废墟。营造之初就想到它今后的凋零,因此废墟是归宿;更新的营造以废墟为基地,因此废墟是起点。废墟是进化的长链。”

得与失是昨日的终点。文王拘是昨日之失,却成演周易的起点;仲尼厄是昨日之失,却成作春秋的起点;屈原放逐亦是昨日之失,而成赋《离骚》之起点。梵高与好友高更冲突,被遣送精神病院,进入狂躁抑郁症晚期,人生如此失意,梵高却视此为昨日终点,他坚信“一个人绝不可以让自己心灵里的火熄灭掉,而要让它始终不断地燃烧”,于是有了《罗纳河上的星夜》中繁星交织如漩涡,月亮仿佛是一团火,点亮沉郁苦闷的夜空。而李自成闯进北京,放眼天下,人生得意,最终功败垂成,身膏野草。故而,得意之时,不可只顾赏游鱼驰曳,绯红黎明;失意之时,亦不可以只顾看颓圮篱墙、凝霜枯藤。

得与失是明日的起点。“往者不可谏,来者犹可追。”得与失终应化为昨日泥土,皈附大地,滋养明日大地。岳阳楼废弃荒败,乃为岳阳楼重修、《岳阳楼记》记述之起点;苏轼不断贬谪,失意落魄,但其自嘲说“问余平生功业,黄州惠州儋州”,以贬谪为起点,裹挟着得失走向坦然,贬谪成为一代文豪名垂青史的起点。近代中国的思想觉醒,以前次得失为下次起点,新文化运动创刊物、写文章、传思想、开民智,得到思想力,却失去行动力;而后,化得与失为第二次思想觉醒的起点,打破“二十年不谈政治”的允诺,化思想为行动,走进大众,办工农夜校,到工厂演讲,参与政治实践,终于改天换地,成就伟业。

故而,得与失终是人生大道的过程,是进化的长链。儒家思想历经焚书坑儒之失,独尊儒术之得,而又有“打倒孔家店”之失,如今又有复兴传统文化之得;社会主义历史经大跃进之失,思想解放之得,一时的得与失未成羁绊,未成牢笼,而始终走在革故鼎新、改天换日之大道上、过程中。“道足以忘物之得失,志足以一气之盛衰。”唯有以思想力、行动力,理性对待得与失,推动得与失汇河成海,人生、历史、社会、国家将扩张传衍,流转无穷。

世界大势,浩浩汤汤,生命不息,得与失是昨日的终点,明日的起点,更是进化的过程链。厚植得失,笃定前方,方能如头顶日月,阴晴圆缺,却亘古如斯,光照大地。

?

下水文(二)??

得失是过程,君子方“不器”

仲尼曾言“君子不器”,器是工具,而人非工具,亦非手段。对待得与失的态度,其背后正是生命态度、社会理想。视得失为终点,是功利的工具化思维;视得失为起点,是宿命论思维;视得失为过程,重在体验生命,方是逍遥之道,人文体认。

把得与失看成终点,得与失便成人生终极目的,生命反而成了成本与效益产出的工具。德国思想家马克斯·韦伯早已在《经济与社会》提出“工具理性”,现代社会主体总是试图实现理性追求、特定目标,指向功利色彩,“器物之用”的思维蔓延向人类价值和心灵之域,破坏生命完整性,故而得到即终结,遑论真善美。故而有世界大战、恐怖主义、生态危机之恶果。斯蒂格勒提出“技术哲学”思想,技术逻辑和工具化思维日益扩张,感性体验日益丧失;文化工业侵蚀心灵审美、人文精神,人们只思考得与失,不深思生命过程、生命意义。

把得与失看成起点,把起点视为得失,得失便成人生的宿命,人生的起点不是价值、亦非道德,更非审美。命运赋予史铁生残废的双腿,最初史铁生只将双腿的得失视为起点,后来史铁生视地坛的荒芜不衰败,母亲的寸草春晖,深刻的哲思为人生的新起点,最终夕阳失去苍凉残照,亦会得到朝阳散步烈烈朝晖。正如存在主义发现了人“自为的存在”,相对于本质先于存在的物,人具有自由选择的属性,人可视得失为起点,何不选择视得失为过程,而视价值、道德、美为起点呢?

故而,应把得与失视为过程,人生便不再捆绑在得失的绳索上,而是直面生命,体验生命过程,不汲汲于得失,不戚戚于荣辱,人生便能入乎其内,出乎其外,拥有广阔天地,可如庄子的“至人无己,神人无功,圣人无名”,无所依凭而游于无穷;可如佛家所言“应无所住,而生其心”,对得失不起停留心和分别心,没有痛苦桎梏;甚至可如当年报考北大考古专业的状元钟芳蓉,活出理想主义态度、赤子之心情怀,仰望星空,看星辉斑斓。诺贝尔文学奖获得者柏格森提出生命绵延堆叠,反复缠绕,心灵世界弥漫着非规则性和非条理性。把得与失视为过程,而不是起点、终点,生命便不再陷入功利、宿命的汪洋大海中。

得失是过程,君子方“不器”。视得失为过程,重在体验生命,方是逍遥之道,人文体认。

粤公网安备 44030702000055号

粤公网安备 44030702000055号