2021年高考作文浙江卷深度解析及范文2篇

资料详情

内容预览

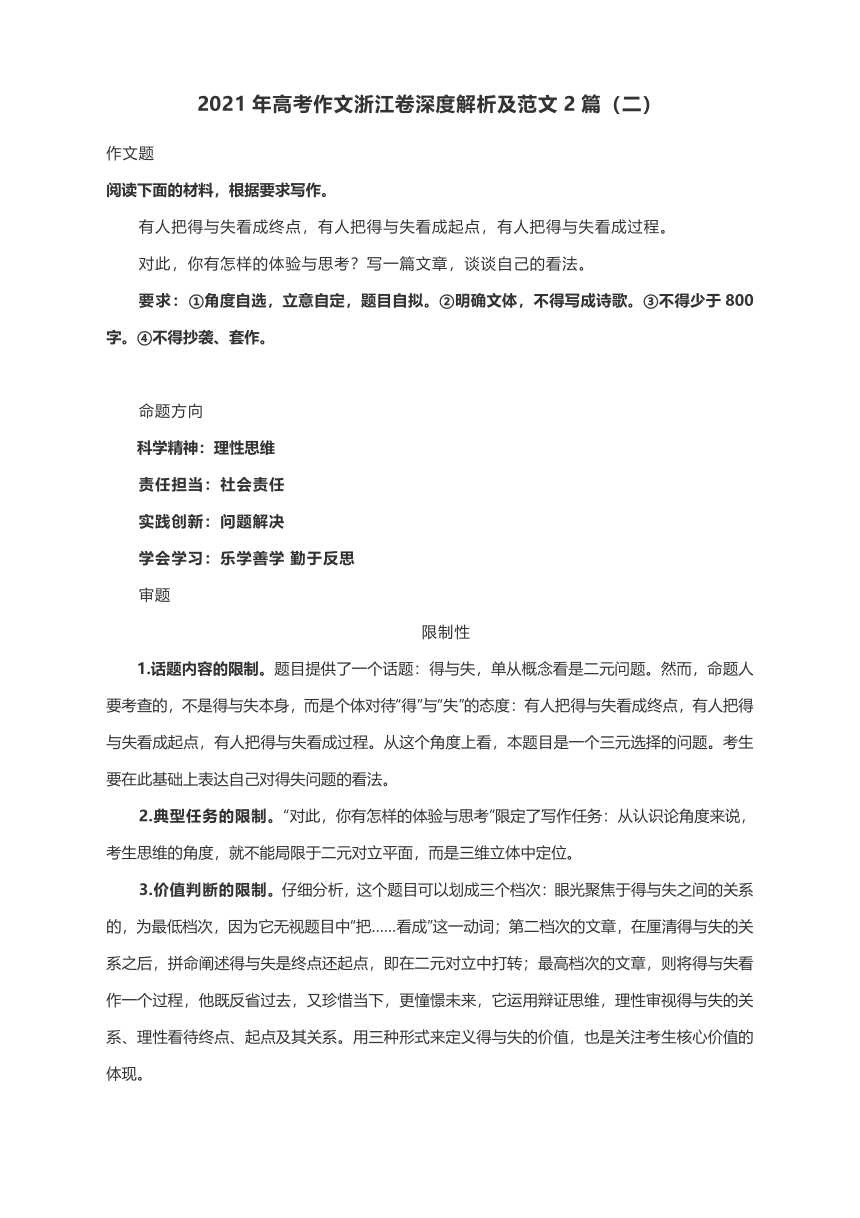

2021年高考作文浙江卷深度解析及范文2篇(二)

作文题

阅读下面的材料,根据要求写作。

有人把得与失看成终点,有人把得与失看成起点,有人把得与失看成过程。

对此,你有怎样的体验与思考?写一篇文章,谈谈自己的看法。

要求:①角度自选,立意自定,题目自拟。②明确文体,不得写成诗歌。③不得少于800字。④不得抄袭、套作。

命题方向

科学精神:理性思维

责任担当:社会责任

实践创新:问题解决

学会学习:乐学善学?勤于反思

审题

限制性

1.话题内容的限制。题目提供了一个话题:得与失,单从概念看是二元问题。然而,命题人要考查的,不是得与失本身,而是个体对待“得”与“失”的态度:有人把得与失看成终点,有人把得与失看成起点,有人把得与失看成过程。从这个角度上看,本题目是一个三元选择的问题。考生要在此基础上表达自己对得失问题的看法。

2.典型任务的限制。“对此,你有怎样的体验与思考”限定了写作任务:从认识论角度来说,考生思维的角度,就不能局限于二元对立平面,而是三维立体中定位。

3.价值判断的限制。仔细分析,这个题目可以划成三个档次:眼光聚焦于得与失之间的关系的,为最低档次,因为它无视题目中“把……看成”这一动词;第二档次的文章,在厘清得与失的关系之后,拼命阐述得与失是终点还起点,即在二元对立中打转;最高档次的文章,则将得与失看作一个过程,他既反省过去,又珍惜当下,更憧憬未来,它运用辩证思维,理性审视得与失的关系、理性看待终点、起点及其关系。用三种形式来定义得与失的价值,也是关注考生核心价值的体现。

开放性

1.立意角度自由。材料中的三句话,可以看作并列关系,也可以看作逻辑上的选择关系,因为,考生只能选择一种态度作出回答。选择是终点的,要答出终点的优势;选择起点的,要说出起点的亮色;如果选择过程,则要回答过程的风景在哪里。对于材料中关于得失的三个观点,考生可以任选其一,也可以综合论证,还可以比较权衡。当然,你所援引的素材、文章的详略、组合的方式等等,都可以各有差异。

2.联想和思考是开放的。考生写作时,要基于材料又不拘囿于材料。你的体验也好,思考也罢,都要以材料为出发点,以材料来支撑自己的论点。因为每位考生的文化积淀不一样,因此,体验和思考的广度、深度、向度也不一样。此文要尽量体现自己思考的辩证性。如把得失看成终点的,容易拘泥于自己的努力与付出的结果和回报,缺少对未来的梦想与展望;也容易在得与失之后止步不前,特别是失了之后,会认为竹篮打水,易生负面情绪,属于消极处事的行为。而看成起点的,虽会不断奋斗,积极进取,但是,却会始终小看自己走过的路,难免忽略历史的经验,甚至会妄自菲薄;只有那些将得与失看成过程的,才会辩证看待两者关系,会觉得“得之泰然,失之坦然”,甚至,会说“得之我幸,失之我命”。

3.文体选择是自由的。“对此,你有怎样的体验与思考?写一篇文章,谈谈自己的看法。”考生可以结合自己的实际,抒写真实的体验,写成记叙文;也可以侧重理性思考,在理性思辨中表达看法,写成议论文。

4.语言风格开放。“体验与思考”之后流之笔端的语言,可以按照自己平常习惯的风格写就,朴素的,典雅的;清新自然的,豪放俊逸的;可以娓娓而谈,也可以语重心长地劝告……原则上,要能体现出思辨性,学会条分缕析地理性表达与陈述。

解题

本题沿袭了以往浙江卷的风格,采用材料作文+任务驱动性质的形式,重点考查考生理解材料、思考问题、解决问题的能力以及语言表达能力。与去年材料中有引文不同的是,今年,材料直接给出三种态度:

第一种看重得与失的结果,视得与失为人生努力的一切;第二种则将得与失视为人生的新起点,意在提醒学生,凡是过往,皆为序章,你应该快速告别过去,转向未来;第三种则将得与失看成过程,直接明示学生,无论人生经历如何,都要把得与失看成一种收获,看成一种成长,从而实现自我的完善与提升。

本文写成从正面立论的议论文较为合适,若考生有一定的写作功底,独创新路,结合当下现实,写成反驳其他观点的驳论文,则不失为体现自己人生独特思考的一种方式。但是,无论哪种形式,行文过程中要时时有“我”,切勿空泛议论。

参考立意

《论语》上说,“子绝四:毋意,毋必,毋固,毋我。”意思是只有不主观臆断,不绝对肯定,不固执己见,不唯我独尊。以之来观照正确看待得与失的态度,则需要理性、客观、善于听取众人意见。我们按照排列组合原理,先看看得与失和三个态度之间的关系,如下图:? ? ?

切题立意:

1.淡看得失重过程。

2.得失是人生的起点。

3.得失是人生的终点。

4.无论得失,稍事休息,继续前行。

5.止于得是失之始。

6.得失一念间,前行为上策。

……

偏题立意:

1.成功是失败之母。(只谈得与失之间的转化,偏离了材料关于对得失看法的限定。)

2.莫嘲笑失败者。(只谈别人对“失”的态度,一则偏离了航向,二则文章无“我”。)

3.得与失在一定条件下可以转化。(侧重谈两者转化的条件,不符合命题人提出的要求。)

4.躺平是得,内卷是失。(标题出现四个概念,一则加大写作难度,二则曲解了四者之间的关系。)

5.站在得与失的门槛上。(观点不明。)

……

范文展示??

下水文?(一)?

拿什么来检验事物的价值?

“试玉要烧三日满,辨材须待七年期”,很多超前的事物、理念,很多复杂的事理、真相,往往需要日迈月征、长久沉淀之后方能水落石出、道远知骥。那我们是不是只能在时间的长河里静等花开呢?

我们说“实践是检验真理的唯一标准”,也说“真理是时间的孩子”。

那么实践和时间的关系是什么呢?可以这样说,有些价值,短期实践就可出真知,为人们所接受,而有些价值需要漫长的实践才能花明柳暗。这取决于事物的复杂程度,并且受到时代局限性的影响。

30年前"蛇口之父"袁庚提出“时间就是金钱,效率就是生命”这个口号时,内心是有忐忑的,他希望从邓小平口中得到一个答案。邓小平非常认可,并为深圳题词“深圳的发展和经验证明,我们建立经济特区的政策是正确的”。2005年,习总书记号召我们必须树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念,坚持节约环保的基本国策。从“高速”发展到“高质”发展,尽管我们不断被时间检验着,也被时间改变着,但能不能说以前的策略就没有价值呢?

可以说实践是刚性的,时间是弹性的。

五石之瓠,在惠施的手里只能成为一堆劳人思忖如何分类的垃圾;“能不龟手”之药,有人靠它喊出了双赢的“芝麻开门”,有人却因它世世代代受洴澼絖的辛劳。而这其中的区别,是无法用时间检验的,是思维和智慧的问题。主动探寻规律,用辩证、发展、创造性的眼光挖掘价值,用逆向思维、灵感思维、统筹思维,做到物尽其用、人尽其才,造福于人类。

倘若我们总能这般焕发事物的价值,何须静候时间的检验呢?

三十年河东三十年河西,人类也许永远有视线难及的地方。我们要竭尽所能深谋远虑、科学决策,但也不能因某些势必无法看到的未来、人类无法突破的局限而畏首畏尾!我们处于当今这个伟大的时代,试玉未必要烧三日满,辨材何须待得七年期,太多的硬核支撑使得我们的预判和规避能力空前强大,可以加快沉淀、甚至超越时间!

在这个“天工人巧日争新”的时代,何不用“试玉辨材”的耐心和韧性、“放眼长量”的格局和胸襟,完成价值沉淀?

下水文(二)

得失之途,你我皆行人

季天然

王开岭曾感慨:“现代人的日常身份,不再是行人而是乘客。”行旅于人生大道的我们,常常视一时得失为始发处或终点站;殊不知路漫修远,得失应成为行路风景。

将得失看作起点的人,不免期望一劳永逸的“得”;把得失当成终点的人,总是无法面对功亏一篑的“失”。人人皆渴求得到而害怕失去,然而得失实为生活的两面,往往相伴而生,自孩提至古稀无时不有。方仲永年少名扬万里,却在乡人的喝彩中泯然众人;王阳明中年失其荣华,反于贵州龙场收获“心外无物”的顿悟。成长的万花筒中,得失之光交相辉映;现实的荆棘丛里,芳馨与尖刺处处联结。得失无法预料,充实生命的每一个角落,我们始终如纪伯伦的诗行一般,是“摇摆于忧愁与欢乐间的一架天平”。

而正是得失之间的这种辩证转化,在推动我们不断前行。

毛姆笔下“堕落”的爱德华,甘愿放弃芝加哥车水马龙里精英式的生活,前往人们心中没有未来的塔希提岛,却在慷慨的阳光和粉红色的晚霞里找到了自己“真正的灵魂”。因文采春风得意又因诗言数次获罪的刘梦得,亦是在几十年的大起大落中练就了“前度刘郎今又来”的乐观情怀。得中有失、失而复得,恰如海浪拍击礁石,得失的转变会带来珍贵的起伏与磨炼,充实并推动我们的人生过程。只以得失为目的的人,难免陷入心灵的狭隘停滞。

《菜根谭》有言:“身如不系之舟,一任流行坎止。”或许唯有将每次得失视作人生过程的简单一环,方能抛却急功近利的处世心态,从而真正触碰到生活价值的美丽裙边。若不是心无杂念,渔樵于江渚之上,苏子瞻何以发出“物与我皆无尽也”的感叹?若计较于一时富贵,则“一箪食,一瓢饮”万不能不改颜回之乐了。正因一切都只是过程,我们可以剥去功过的茧,抽离得失的丝,于寂静中探寻世界万物和你我灵魂的内核。当我们能够不数数然于世,不再将得失变化作为人生的定功章,而去珍惜当下体验的分秒,一切便会为我们展开最纯粹的画幅。

人生如逆旅,你我皆行人。不要做一个只顾始终,匆匆离去的乘客,而要学会将得失作为风景,享受每一步前行。如此,心灵将更丰沛,纵身处生活的波涛之中,也能同奥登一样,为自己“呈上一柱肯定的火焰”。

?

点评??

1.层进式结构体现思考的深度。在提出中心之后,先否定将得与失看作终点或起点的不恰当,然后肯定将之看作过程的正确。辩证而确然地指出“过程”才能“推动我们前行”,并且,这个“过程”可以让人心无杂念地“探寻世界万物和你我灵魂的内核”。

2.对比式举例体现材料的广度。对比有三种方式,一为成败——第二段的方仲永和王阳明属于失与得的成败对比;二为虚实——第三段的爱德华为毛姆笔下的人物,属于虚构,而刘梦得则为唐朝文学家,为实际存在;三为远近——从颜回到东坡,在时间上有远有近。

3.典雅式语言体现运笔的老到。文章多短句,语言多凝炼,引用多精致。这一特色,不时体现在文中。开头的中心“殊不知路漫修远,得失应成为行路风景”就十分简练,结尾的“人生如逆旅,你我皆行人”再次点题,也非常扼要。

粤公网安备 44030702000055号

粤公网安备 44030702000055号