第4课 专制主义中央集权制度的演变与社会治理 导学案(无答案)---2024届高三历史统编版二轮复习

资料详情

内容预览

1047750011506200第4课 专制主义中央集权制度的演变与社会治理

1. 了解中国古代政治制度的发展演变;了解宰相制度和地方行政层级管理的变化,认识自秦起中央集权政治制度的演变脉络。

2. 了解中国古代官员选拔方式的更迭过程和不同阶段的特征,知道中央集权体制下古代中国的官员考核和监察制度。

3. 知道自西汉起历代王朝法律、礼教并用的统治手段;了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度,以及有代表性的基层管理组织;知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施。

4. 认识秦汉时期统一多民族封建国家的建立、巩固在中国历史上的意义。

5. 了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络和隋唐王朝的鼎盛局面,认识这一时期制度演进、民族交融等新的成就。

6. 了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治方面的新变化。

7. 了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

8. 认识明清时期封建专制发展和世界形势变化对中国的影响,以及中国社会面临的危机。

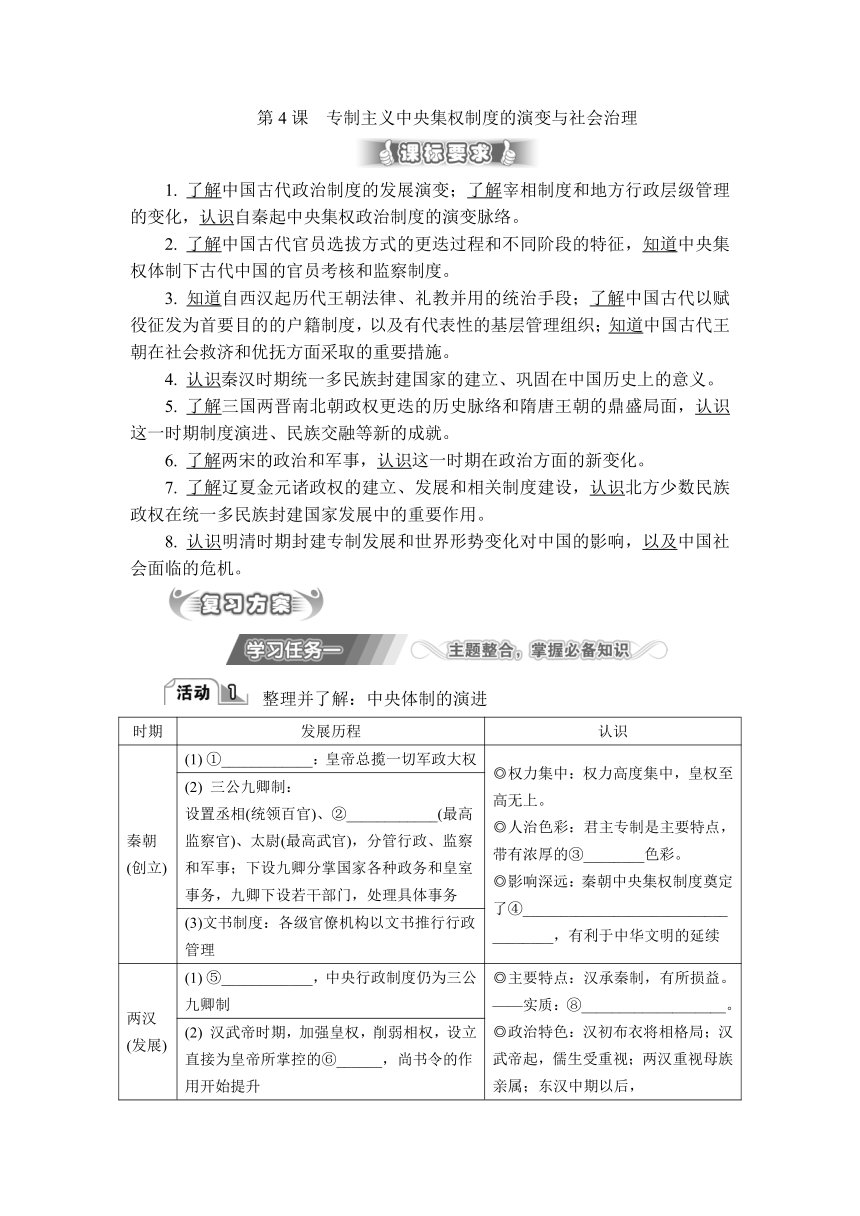

整理并了解:中央体制的演进

时期

发展历程

认识

秦朝

(创立)

(1) ①____________:皇帝总揽一切军政大权

◎权力集中:权力高度集中,皇权至高无上。

◎人治色彩:君主专制是主要特点,带有浓厚的③________色彩。

◎影响深远:秦朝中央集权制度奠定了④___________________________

________,有利于中华文明的延续

(2) 三公九卿制:

设置丞相(统领百官)、②____________(最高监察官)、太尉(最高武官),分管行政、监察和军事;下设九卿分掌国家各种政务和皇室事务,九卿下设若干部门,处理具体事务

(3)文书制度:各级官僚机构以文书推行行政管理

两汉

(发展)

(1) ⑤____________,中央行政制度仍为三公九卿制

◎主要特点:汉承秦制,有所损益。

——实质:⑧___________________。

◎政治特色:汉初布衣将相格局;汉武帝起,儒生受重视;两汉重视母族亲属;东汉中期以后,⑨____________交替专权

(2) 汉武帝时期,加强皇权,削弱相权,设立直接为皇帝所掌控的⑥______,尚书令的作用开始提升

(3) 西汉晚期,中朝尚书的权力逐渐增大

(4) 东汉时期,刘秀增强⑦________的作用,将尚书台确立为新的行政中枢,三公权力受到削弱

魏晋

南北朝

(发展)

三省制:⑩________________,与中书省和门下省形成三省

◎政权分立:中央集权遭到严重削弱,封建国家陷入分裂。

◎承上启下:这一时期虽处于长期分裂对峙状态,但在政治制度上多有建树,在中国历史上具有承上启下的作用。

◎?____________:魏晋政权的统治基础是士族,皇帝依赖于士族的支持

隋唐

(完善)

?__________________,标志着中央行政制度发展到一个新阶段。

——中书省(草拟)、门下省(审核)、尚书省(执行)是由皇帝直接掌控的中枢,尚书省下设六部,分工处理各项具体政务

◎中枢机构的运行机制发生了质变。

——相权由个人独揽变为?________;国家决策权与行政权相分离。尚书省长官被排除在决策系统之外,内廷秘书由皇帝的助手跃升为政府首脑,三省相互制衡。

◎唐代设立政事堂的目的并非在于分割宰相权力。

——政事堂的设立,提高了工作效率,三省出现了?__________的趋势。另外,皇帝所颁布政令,未经政事堂通过,不能施行;以相权节制君权,可弥补君主才干之不足

(1) ?__________时,正式确立了三省六部制。

(2) 唐太宗时常给品位较低的官员以宰相名号,扩大任用宰相的范围

宋朝

(加强)

二府三司制:中书门下掌管行政(最高行政长官是同中书门下平章事),?__________掌管军政(用文官担任其长官),三司掌管财政,并增设参知政事为副相;设禁军管理机构“三衙”与枢密院分权

◎?____________,文人治国。有利于巩固统一,但因文官不熟悉军务造成军队战斗力低下。

◎分割相权,?____________。宋承唐制,但门下省和尚书省虚设,中书门下的职能限于政务,军权与财政权被枢密院和三司分割

元朝

(加强)

实行?____________总理全国政务的中枢制度

宰相权力较大,威胁皇权

明朝

(强化)

(1) ?____________时期,废除中书省和宰相,亲理政务

◎明朝君主专制发展到新高度,清朝君主专制达到顶峰,反映了?____

_________________。

◎内阁设立后权力不断加大,甚至通过票拟权参与决策,但内阁却没有?____________,因皇权需要而浮动,未改变皇权专制。

◎明朝厂卫机构的设立和清朝的?____________,反映了明清的非理性化统治趋势,进一步说明明清时期君主专制的异化

(2) 明成祖时期,设立________,协助皇帝处理各种政务,内阁逐渐成为事实上的行政中枢;后取得____________(替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见)

(3) 宦官专权:内廷宦官机构________获得了协助甚至代理皇帝批红的权力,还负责提督东厂,控制锦衣卫

清朝

(顶峰)

(1) 皇帝独断朝纲,事必躬亲,君主专制极端强化

(2) 实行奏折制度:使________能够更直接、广泛地获取信息,提高了决策效率,强化了对官僚机构的控制

(3) 设立军机处:雍正帝设立,由军机大臣直接秉承皇帝旨意,处理军国大事。军机处逐渐成为____________________________

结论

(1) 宰相制度的频繁变化,是君主专制中央集权官僚制度内在矛盾发展的必然结果。

(2) 以古代中国为代表的君主专制政治,根源于___________________________,封建地主阶级巩固封建统治的需要和法家提供的“集权”理论

★注意点:皇权变异

无论是外戚还是宦官以及权臣,其权力均依托于专制皇权,是专制皇权的延伸和变异,都是封建君主专制中央集权的伴生物,都对中国古代政治产生了重要影响。

(1) ____________:外戚指君主的母族、妻族,利用皇帝年幼或者无能而把持朝廷政权的现象。以汉朝最为严重。

(2) ____________:明朝内廷宦官机构司礼监获得了协助甚至代理皇帝批红的权力;负责提督东厂,控制锦衣卫,对官民的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。

(3) ____________:权臣,指有权势之臣,他们的权力往往超过其他的大臣,达到臣子的最高峰。明朝内阁拥有票拟权,内阁首辅张居正权压重臣,对皇权也有制约

整理并了解:基层治理的嬗变

1. 地方治理

时期

控制地方

行政区划

户籍制度

基层组织

基层监督

秦

朝

(1) 推行①__________,形成了中央垂直管理地方的模式。

(2) 建立以邮传为中心的②____________,以保障皇帝和中央的政令能够传送到全国各地

郡、县二级制

③____________

——

④__________,

以五家为伍,十家为什,百家为里,互相监督

汉

朝

(1) 汉武帝颁布⑤________,成功削弱了诸侯王的势力。

(2) 汉武帝将全国划分为13个州部,分设⑥________监察地方。

(3) 汉武帝任用酷吏治理地方,严厉打击豪强、游侠等社会势力的不法行为。

(4) 东汉晚期,州由监察区演变为⑦___________

郡、县二级制(汉初还包括王国和侯国)→⑧_______________

丞相主管全国户籍工作,各级地方政府均有专门人员主管户籍。

(1) 百姓被政府编入户籍后,便成了封建国家的“⑨_______”。

(2) 政府定期进行人口调查。

(3) 东汉末年,户籍散乱

魏晋

南北

朝

——

⑩____________

——

——

隋

朝

废郡,以州统县

?____________

隋朝命州县官

“?________”,重新核定户籍

唐

朝

将?______作为中央派出的监察机构

道、州、县三级制→节度使

?________,户籍三年一造

以百户为里,五里为乡,城内设坊,郊外设村,设里正、坊正、村正

?________,以四家为邻,五邻为保,彼此之间相互监督

宋

朝

(1) ?________出任知州。

(2) 设诸路转运司统管地方财政。

(3) 将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地。

(4) 设立平行的四个路级机构,州一级增设?________

州(府、军、监)、县二级制→?______________________

户籍分主户与客户

——

?________(北宋王安石变法)

元

朝

实行?____________,巩固多民族国家统一

省、路、府、州、县多级行政制度

户口类型比较复杂,按职业划分,统称为“?________”;一旦定籍,世代相袭,不得变动

——

——

明

朝

(1) 明初废行中书省,原行中书省的权力由?__________________________分割。

(2) 朝廷向各省派出巡抚、巡按,逐渐总揽一省之权

?____________

(1) 继承了元朝以职业定户籍的做法,户籍分民籍、军籍、匠籍等。

(2) 明朝户籍册称“_____”,

以里甲制为基础,每里一册,详列各户人口、田土、房屋

实行__

_____,十户为一甲,一百一十户为一里,设甲首、里长

__________以十家总编为一牌,开列各户姓名,由十家轮流收掌

清

朝

清承明制,________成了一省长官,又设总督掌管一省或数省军政大权

省、府、县三级制

(1) 普通户籍基本沿袭明制,户籍管理_____。

(2) 清前期,赋役实行_____、摊丁入亩后,户籍的作用大为削弱。

(3) 乾隆年间,户籍永停编审

——

清初实行___

_____,后改为推行编制严密的保甲制

结

论

(1) 地方制度:

◎由分封制到郡县制,反映了地方官吏任用原则由宗法血缘关系到中央行政任命的变化,体现了中国古代政治由__________________________转变的完成。

◎从郡县制到行省制,反映了地方管理方式由中央垂直管理向中央派驻管理的转变,对后世有着深远的影响,体现了____________________________________的趋势。

◎下稳上动:地方最高一级行政区划受中央集权与地方分权的博弈,处于震荡变化之中,而______一级行政区则具有稳定性(县是最基层的行政机构,下设直接管理民众的基层组织)

(2) 户籍制度:

◎地域性:政府将人口控制在特定地域范围内,限制其流动。

◎________:政府将人口按照等级分为特权户种(官户)、民籍户种、贱民户种等,地位逐层降低,界限分明。

◎世袭性:不同等级、职业间的流动受到制约,户籍是世袭的。

◎被赋予____________职能:政府通过户口管理加强对人口活动的控制和制约,如与里甲制、保甲制等相结合,成为政府加强其统治基础的重要措施

◎演变趋势:由户籍、土地、赋税三位一体的户籍管理制度,到宋朝开始,土地、赋税与户籍开始分离(或地籍与户籍开始分离),再到明清时期赋役与户籍进一步分离,传统的户籍制度退出历史舞台。

——户籍的编审由严格控制到趋于松弛,户籍管理与社会治安管理职能趋于合一

(3) 基层管理制度:

◎手段:基层政权与________同时并行、相互补充。唐宋以后,政府充分利用家训、族规、乡约制度,将儒家伦理渗透到社会基层管理,家族伦理和族规家法成为社会治理的重要手段。

◎特点:注重建立____________的自我管理与相互监督机制。

◎趋势:兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一。

◎作用:完善了国家治理能力,减轻政府财政负担,有利于维护社会的稳定。但也加强了对人民的控制,强化了________________观念,束缚了人们的思想

2. 边疆治理

形式

时期

史实

战争

秦朝

①____________________________________________

汉朝

(1) 汉武帝时期,②__________________三次出击匈奴,取得大胜。

(2) 东汉(89年),窦宪出击北匈奴,取胜后刻铭燕然山

唐朝

贞观初年(唐太宗),唐朝反击东突厥,东突厥汗国灭亡。后来,唐高宗联合回纥灭西突厥

清朝

(1) 1662年,郑成功驱逐③________________,收复台湾。

(2) 平定漠西蒙古准噶尔部叛乱;平定维吾尔贵族④________________

和亲

汉朝

(1) 西汉初年,朝廷对北方的⑤__________采取和亲政策。

(2) 汉中期以后,为密切汉匈关系,昭君出塞

唐朝

(1) 唐太宗将⑥____________嫁给吐蕃赞普松赞干布。

(2) 8世纪初,金城公主嫁与吐蕃赞普尺带珠丹

清朝

通过⑦____________,加强对漠南蒙古的控制

会盟

议和

唐朝

9世纪前期,吐蕃与唐朝会盟,史称为“⑧____________”

北宋

(1) 1005年年初,宋辽缔结⑨____________,辽宋皇帝以兄弟相称。

(2) 1044年,夏宋达成和议,西夏向北宋称臣

南宋

1141年,南宋与金订立⑩____________,南宋对金称臣

明朝

1571年,?________首领俺答汗与明朝订立和议,接受明朝册封

通贡

贡品赏赐。如宋朝给辽的“岁币”、给西夏的“?________”、给金的“岁贡”

册封

隋朝

589年,百越首领冼夫人被册封为?____________,为隋朝治理岭南起到了重要作用

唐朝

唐玄宗册封回纥首领骨力裴罗为怀仁可汗,册封靺鞨族粟末部首领大祚荣为?_______________,册封南诏首领皮罗阁为云南王

明朝

明朝敕封?________僧俗领袖为“王”“法王”

清朝

对于西藏最有影响的佛教格鲁派领袖五世达赖和五世班禅进行册封,清朝顺治皇帝赐五世达赖“?__________”尊号;康熙赐五世班禅“?___

_____________”尊号。此后,历世达赖和班禅,都经由中央政府册封

经济文

化交流

汉朝

(1) 汉武帝派?______出使西域,开辟了中西交通道路,促进了西域与中原的政治、经济、文化联系。

(2) 自东汉以来,西、北边陲的一些少数民族不断向内地迁徙

三国两晋

南北朝

吴、蜀两国以及东晋、南朝的经济开发,加强了南迁中原人民与东南、西南地区人民的交融

隋朝

加强了与?______的接触,曾三次派人抵达流求

唐朝

?________________,带去了大批手工艺品和多种技术、医药书籍等

宋朝

宋与辽夏金各政权之间的经济往来十分密切,官方设置________进行互市贸易,民间贸易也相当活跃

明朝

(1) 鞑靼与明朝恢复并扩大贸易关系。

(2) 在辽东、宣府、大同等地开放______,与蒙古、女真各族开展贸易。

(3) 与________通过贡赐、茶马贸易进行经济交流

清朝

经济文化联系加强,边疆得到进一步开发

设置

机构

秦朝

(1) 中央机构:设____________等官职管理民族事务。

(2) 两广地区:设立了南海郡、桂林郡、象郡等

汉朝

(1) 中央机构:设____________管理民族事务。

(2) 地方:西汉在河西走廊设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,合称“河西四郡”。公元前60年,西汉设____________,作为管理西域的军政机构。在东北,西汉设护乌桓校尉

隋朝

隋唐时期,负责民族事务的机构是____________________________

在边疆主要推行__________,以边疆民族的豪酋大姓任郡守、县令

唐朝

边疆管理机构主要是大都护府、都督府、________,西北设安西、北庭都护府,北方设安北、单于都护府,东北设安东都护府,南方设安南都护府

元朝

(1) 吐蕃:由直属中央政府的__________进行管理。元世祖忽必烈封八思巴为帝师,领宣政院事,代表中央政府管理佛教和藏族事务。

(2) 西域:设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务。

(3) 台湾:在隶属福建晋江的澎湖设置__________。

(4) 东北、云南等地:设________,征发赋役

明朝

(1) 中央机构:管理民族事务的中央机构,除礼部、鸿胪寺外,还有负责培养各种民族文字翻译人才的____________。

(2) 东北:设都司、卫、所,对女真等族进行管理(在黑龙江流域设立了奴儿干都司)。

(3) 西北:设赤斤蒙古、沙州、哈密等卫。

(4) 西南:设______。

(5) 西藏:建立羁縻性质的都司等机构

清朝

(1) 中央机构:设立____________管理边疆民族事务。

(2) 青海、西藏:设西宁办事大臣、驻藏办事大臣。

(3) 新疆:1762年,设立____________,总领军政事务。

(4) 西南:沿袭土司制度,后逐渐推行“改土归流”,废除世袭土官,选派有任期的流官进行管理。

(5) 台湾:1684年,清朝在台湾设府,隶属福建省

法律

手段

清朝

采用法律手段明确管辖权。

(1) 1689年,中俄《____________》的签订,从法律上确定黑龙江、乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区都是中国领土。

(2) 1793年,颁布《钦定藏内善后章程》29条,以法律形式明确和落实了中央政府对______地方的管辖权

边疆

政策

汉朝

汉朝政府在边疆推行____________,与当地民族共同开发边疆,向北方大量移民屯田。在西域设置田官,督率戍卒屯田

清朝

清政府对边疆地区采取____________的政策,尊重各民族的社会习俗和宗教信仰,优待各族上层分子,保证了局势的稳定

民族

交融

为加强黄河流域的统治,北魏孝文帝迁都洛阳,实行全面的______政策,顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础

★中国古代民族交融的实质:

(1) 从生产力发展的角度看,民族交融实质上是少数民族学习汉族先进的生产工具和生产技术。

(2) 从____________的角度看,民族交融实质上是封建生产方式向边疆地区的扩展。

(3) 从____________的角度看,民族交融的实质是游牧向农耕的转化。

(4) 从生活方式的角度看,民族交融实质上是少数民族的汉化

结论

(1) 中国是统一多民族国家,各民族在冲突、学习、交流、交融中,实现了文化认同、制度认同、民族认同、国家认同。

(2) 由于民族交融,民族间的关系越来越密切,民族凝聚力不断增强,对历史文化的认同不断扩大和深化,才有统一多民族国家的巩固和发展

整理并理解:官员的选拔与管理

时期

选官制度

考核制度

监察制度

秦朝

(1) 秦国:①__________。

(2) 秦统一后:“以法为教”“以吏为师”制度

②________:每年岁末,郡国汇总,制成计簿,上报中央;御史参与审核计簿

建立了以③______为首的中央监察体系

在中央设御史大夫,监察百官;在地方各郡设监郡御史。

★监察系统属于④________

汉朝

(1) 汉武帝推行⑤______,分常科和特科。

(2) 积功劳为官和⑥_____

等,也是官员选拔制度的重要补充。

(3) 东汉末年,⑦________控制了地方选人权

汉武帝时,将全国划分为13个州部,每州设刺史。

★监察机构⑧____

____________

魏晋南

北朝

(1) 九品中正制:各州、郡设置大中正、中正,根据⑨________________评定士人的资品,分为九等。

(2) 后来随着⑩_________

的发展,中正选人只看家世

(1) 曹魏、西晋、北朝制定了相应的考核法规。

(2) 由于门阀士族势力强大,战乱频仍,大都?______

______

谏官系统初步?________,并有了自己独立的领导机构——门下省,改变了秦汉以来谏官不成系统和职权不明确的局面

隋朝

科

举

制

(1) 隋文帝:废除九品中正制,开始采用?________的方式选拔官员。

(2) 隋炀帝:始建?__

_________,科举制度形成

官员考核归属?__________________

?___________每年要考核

(1) ?_______为最高监察机构,长官为御史大夫。

(2) ?______分

隶中书、门下两省,负责规谏皇帝,形成台谏并立的格局

——

唐朝

(1) 唐太宗:增加了考试科目,以?______

两科为主。

(2) 武则天:扩大科举取士的人数,首创?__________。

(3) 唐玄宗:任用高官主持考试,提高科举考试的地位

以品德和才能为标准考核官员,分为九等

唐太宗将全国分为十道________,委派监察官定期或不定期巡回监察

宋朝

(1) “取士不问家世”,__________

成为选拔官员的主要途径。

(2) 扩大科举规模,抬高文官和士人的地位。

(3) 北宋时,______

在全国统一的科举考试中优势明显,后来朝廷被迫对北方地区的考生单独分配录取名额

制定了严格的标准考核官员

承唐制设御史台;地方划分路作为监察区;重要变化是_____

_____

元朝

(1) 部分保留了____

_____________。

(2) 恢复科举制,但仍然______________

——

监察机构严密,中央设御史台,地方设行御史台、______

_______。

(2) 取消谏院,谏官职能归御史台,台谏合一

明朝

(1) 科举考试分____

______________三级。

考试从四书五经中命题,后形成“___

_____”。

(3) 从1427年起(明朝),在会试中实行?________,后演变为南北中卷

考核有考满和考察。

(1) ________是对官员任职期满的考核,结果分称职、平常、不称职三等。

(2) ________包括外地官员三年一次的朝觐考察和京官六年一次的京察

明清两朝的监察机构,主要有都察院和六科,合称“_____”,行使监察权

(1) _____

_______负责纠察内外百官,代皇帝巡按各省。

(2) ______

______负责皇帝制敕与大臣奏疏的封还驳正(科道并立),稽查六部百司之事

清朝

考课制度:三年一次的京察和____

____,分别考察京官和外省文官

将六科并入都察院(科道合一),停止了派御史巡按各省的做法,但____

______仍监察百官

官吏

选拔

的趋势

中国古代选官制度的演进是由古代中国的国家统治和治理需要所决定的。

(1) 标准:由品德到家世门第再发展为才学。

(2) 方式:由推选发展为公开考试。

(3) 原则:逐步__________、公平公开。

(4) 范围基础:日益扩大,官员素质不断提高。

(5) 本质:________________________________________

官吏

考核

的认识

(1) 历程:战国以来,对官员的考核制度已经初具规模,秦汉以后各代则不断加以完善,逐渐形成有规定期限,有指定的具体内容,有明确的考核标准,层次分明,各有分工,自上而下较为完善的官吏考核制度。

(2) 本质:从战国到明清,官吏考核重点由“任贤使能”逐步转向_____________

_______________,这与我国古代君主专制中央集权的不断加强是一致的。

(3) 评价:考核制度对官吏起到一定的监督作用,有利于提升________________;但考核制度的本质是为了维护君主专制中央集权,不能从根本上杜绝官员工作中的腐败和低效现象

监察

制度

的特点

(1) 单线垂直:以________为中心,从中央(皇帝、君主)到地方的各级监察机构形成单线垂直(单线联系、单线领导)的相对独立体系,从而确保了监察权力的独立运作。

(2) ________崇高:为了保证监察机关工作的有效性,赋予监察官员位卑权重的地位,使监察的运作可以不必依附于行政,有效发挥了对行政的监察。

(3) 法律原则:中国古代监察官员一般称为“宪官”或“法吏”,通常遵循“以法理官”的监察原则,在行使监察权力之时,监察机关与监察官员依法监察,以法律为准绳。

(4) 官员选任:其一,注意监察官员的基本素质。如清廉、谨慎、刚直敢言、公正无私等。其二,注重在具有实际政治经验和有良好治绩的各级官吏中选拔监察官。其三,晋升从优、出将入相。历代的御史、监官、科道官们在一生仕宦之中,都要冒一定的风险,因此在晋升上都给予较优的待遇。

★注意点:不能简单把御史监察等同于谏官言谏。

二者分属于中国古代监察制度的两大系统。御史监察是用弹劾手段纠察百官言行违失,谏官言谏主要是________________________________

史事分析(1)

阅读材料,回答问题。

材料 下面所示为中国历代政区与地方政府的层级简表。

时期

高层政区

统县政区

县级政区

秦

郡

县、道

—

汉

—

郡、王国

县、道、邑、侯国

魏晋南北朝

州

郡、王国

县、侯国

隋、唐前期

—

府、州(郡)

县

唐后期五代

道(方镇)

府、州

县

宋

路

府、州、军、监

县、军、监

元

省

路、府、州

县

明

布政使司(省)

府、直隶州、州

县

清

省

府、直隶州、直隶厅

县、州、厅

民国初年

省

道

县、设治局

——周振鹤《中国地方行政制度史》

我国古代“州”作为地方行政区的设置具有“由高降低”“由虚入实”两种变迁趋势,据上表所示的内容并结合所学知识,对此分别予以说明。

史事分析(2)

阅读材料,回答问题。

考证“王嗣宗手搏得状元”

王嗣宗是宋太祖开宝八年(975年)的状元。当时的殿试有以才思敏捷、先交卷者为状元的做法。某学者依据文献记载考证“王嗣宗手搏得状元”的史事。

材料一 司马光所著的笔记《涑水记闻》载,王嗣宗和赵昌言在殿试中同时交卷,于是“太祖乃命两人手搏,约胜者与之。昌言发秃,嗣宗殴其幞头坠地,趋前谢曰:臣胜之。上大笑,即以嗣宗为状元,昌言次之”。《宋史·王嗣宗传》载:“开宝八年,登进士甲科……嗣宗就试讲武殿,搏赵昌言帽,擢首科。”

材料二 《宋史·赵昌言传》载:“昌言少有大志,赵逢、高锡、寇准皆称许之。(宋太宗)太平兴国三年(978年),举进士。”依据档案编辑的《宋会要》记载:“太平兴国三年十一月,以新及弟(第)进士胡旦、田锡、赵昌言、李并为将作监丞。”

材料三 宋朝王明清所著笔记《玉照新志》载:“开宝八年廷考,王嗣宗与陈识齐纳赋卷(同时交卷),艺祖(宋太祖)命二人角力以争之,而嗣宗胜焉。”

(1) 据上述材料,举例说明该学者在考证“王嗣宗手搏得状元”时使用了哪些类型的文献史料。

(2) 该学者对“王嗣宗手搏得状元”稍作推敲,认为疑窦颇多。据材料并结合所学知识,指出“王嗣宗手搏得状元”的疑点。

情境探究

阅读材料,回答问题。

材料 如下表所示:

元明清时期中央对西南边疆的治理

史料

出处

诸内郡官仕云南者,有罪依常律;土官有罪,罚而不废

宋濂等《元史·刑法志》

(元)或即以其官为宣慰,而不别设节制之官

王圻《续文献通考》

弘治八年(1495年),土知府安鳌有罪,伏诛……遂改马湖府为流官知府

张廷玉等《明史》

明初(土府、土州、土县)皆隶吏部(统于吏部)……宣慰、宣抚、招讨、安抚、长官一百三十三隶武选(统于兵部)

毛奇龄《蛮司合志·序》

康熙雍正年间,川楚滇桂各省迭议改土归流。如湖北之施南,湖南之永顺,四川之宁远,广西之泗城,云南之东川,贵州之古州、威宁等府厅州县先后建置,渐成内地

刘锦藻《清朝续文献通考》

凡改土归流,土司倾心向化,率属内附,由督抚疏请改隶民籍者,授以守备或千总、把总之职,准其世袭

《钦定大清会典》

提取材料信息并结合所学知识,阐述元明清时期中央对西南边疆治理的“变与不变”。

历史写作

阅读材料,回答问题。

材料 下表所示的内容为“治理”一词在中国古籍中出现的次数。

时期

次数

春秋战国

2

秦汉

24

三国两晋南北朝

20

隋唐

103

五代、宋

68

元明清

364

——方涛《“治理”内涵解析》

“治理”在古代汉语中,含有国家安定、社会和谐,百姓渴望和追求良政、善治的意思。从上表中任选两个时期,结合所学知识阐述两个时期间国家治理的演进趋势。(要求:明确列出两个时期,观点明确,史实准确,论证充分,表述清晰)

活动1

①皇帝制度;②御史大夫;③人治;④中国两千多年封建政治制度的基本格局;⑤汉承秦制;⑥中朝;⑦尚书台;⑧专制主义中央集权制度的强化;⑨外戚和宦官;⑩尚书台改称尚书省;?门阀政治;?三省六部制确立;?隋文帝;?集体众治;?一体化;?枢密院;?崇文抑武;?分化事权;?中书省;?明太祖;内阁;票拟权;司礼监;封建制度的日趋衰落;决策权;奏折制度;皇帝;掌管处理全国军政事务的中枢;古代长期占主导并具有分散性、保守性的小农经济;外戚干政;宦官专权;权臣专政。

活动2

1. 地方治理

①郡县制;②文书传送系统;③分类登记制度;④什伍组织;⑤“推恩令”;⑥刺史;⑦一级行政机构;⑧州、郡、县三级制;⑨编户齐民;⑩州、郡、县三级制;?州、县二级制;?大索貌阅;?道;?唐承隋制;?邻保制度;?文官;?通判;?路、州(府)、县三级制;?保甲制;?行省制;诸色户计;布政使司、按察使司、都指挥使司;省、府、县三级制;黄册;里甲制;十家牌法;巡抚;相对松弛;固定丁银;里甲制;贵族政治向官僚政治;地方权力日渐削弱,中央集权不断加强;县;等级性;社会管理;族权;基层民众;封建纲常伦理。

2. 边疆治理

①征服了南方越族地区,击退了北方匈奴的进攻;②卫青、霍去病;③荷兰殖民者;④大、小和卓叛乱;⑤匈奴;⑥文成公主;⑦满蒙联姻;⑧长庆会盟;⑨澶渊之盟;⑩绍兴和议;?鞑靼;?岁赐;?谯国夫人;?渤海郡王;?西藏;?达赖喇嘛;?班禅额尔德尼;?张骞;?流求;?文成公主入藏;榷场;马市;西藏;典客、典属国;大鸿胪;西域都护府;尚书省的礼部及鸿胪寺;郡县制;羁縻州;宣政院;巡检司;行省;四夷馆;土司;理藩院;伊犁将军;尼布楚条约;西藏;屯戍政策;因地制宜;汉化;生产关系;经济形态。

活动3

①军功爵制;②上计制;③御史大夫;④行政;⑤察举制;⑥征辟;⑦豪强大族;⑧独立自成系统;⑨家世、道德和才能;⑩门阀士族势力;?流于形式;?规范化;?分科考试;?进士科;?进士和明经;?武举和殿试;?尚书省吏部;?九品以上官员;?御史台;?谏官组织;监察区;科举;南方人;台谏合一;蒙古传统方式;时断时续;肃政廉访司;乡试、会试与殿试;八股取士;南北卷;考满;考察;大计;科道;都察院监察御史;六科给事中;都察院;制度化;选官制度逐渐成为强化皇权、加强统治的手段;加强对官吏的控制;官员队伍的素养;皇权;地位;纠正皇帝决策可能出现的失误。

活动4

由高降低:由高层政区级别逐层下降。州在汉武帝时作为高层政区设置,到隋唐时级别已降为统县政区。至元明时期,大部分州已降到几乎与县相当,清代的州则完全与县同级,民国初年进而废州为县。

由虚入实:汉朝在郡之上设州作为监察区,监察的对象是吏治而不是民政,非正式行政区划,东汉末年后转化为实际地方行政区划。

活动5

(1) 文献史料:笔记,司马光《涑水记闻》、王明清《玉照新志》;官修史书,正史,《宋史》《宋会要》;档案,《宋会要》。

(2) 疑点1:《宋史》本身自相矛盾,《宋史》记载赵昌言为978年进士,王嗣宗是975年进士,两人不可能争夺状元。

疑点2:不同史书记载不同,与王嗣宗“手搏”的当事人不一致。

疑点3:宋代实行科举选官制度,且大力提倡文治,是否通过手搏选取状元较为可疑。

活动6

“变”的是中央对西南边疆土司的管理不断加强。土司在设立之初,自治权很大,缺少监督节制,后来逐渐受制于中央机构,清朝大规模改土归流,土司成为朝廷的官员。

中央王朝国力增强;边疆地区与内地交流增强;民族交融进一步增强。中央对地方的管理不断加强,加强了中央王朝对边疆的治理,强化了各民族对中央政权的向心力和认同感,推动了当地的经济发展和社会进步,促进了统一多民族国家的巩固和发展。

“不变”的是中央王朝对边疆因地制宜、因势利导的治理理念。中央政府尊重少数民族的社会习俗,设立土司制度;抓住时机,进行改土归流的同时,又允许部分流官世袭。

我国西南边疆地区多为少数民族,因自然地理环境、社会习俗等因素,各民族各地区之间的经济发展极不平衡,因此,历代中央王朝对边疆采取因地制宜、因势利导的治理理念。这种理念蕴含了中华民族解决统一多民族国家有效治理的政治智慧,促进了边疆地区的发展。

活动7

示例一:

春秋战国和秦汉时期。

观点:秦汉承接春秋战国时期的社会转型趋势,确立了大一统中央集权国家治理的基本模式。

阐述:春秋战国时期,随着社会经济的发展、阶级关系的变化以及百家争鸣的出现,各国纷纷展开变法,逐渐从分封制向中央集权的郡县制过渡。

秦代顺应历史发展潮流和民心思定,结束长期的政治分裂,建立了统一的中央集权国家,确立的政治制度对后世影响深远,如三公九卿制、郡县制、基层管理制度等。

汉代在沿袭秦制的基础上,秉承儒法结合的治国理念,进一步加强中央集权,如盐铁官营、监察制、察举制等,从而促进了经济发展,社会稳定。

示例二:

三国两晋南北朝和隋唐时期。

观点:在三国两晋南北朝的社会经济发展与民族交融背景下,隋唐进行制度创新,推动了统一多民族封建国家的发展。

阐述:三国两晋南北朝时期尽管是处于大分裂时期,但社会经济仍有发展,民族关系逐步走向交融,无论是中原政权还是少数民族政权,在国家治理方面都有很多的探索与尝试,如三省的初步设置、九品中正制、均田制等。

随后在大一统的隋唐时期,国力强盛,疆域拓展,经济繁荣,民族往来和对外交往活跃。

隋唐的盛世局面,很大程度上是由于制度创新,如科举制的开创,扩大了统治基础,提高了官员文化素质,加强了中央集权;三省六部制的确立,使得中央决策和行政体系日臻完备。

粤公网安备 44030702000055号

粤公网安备 44030702000055号