江苏省溧阳市2023-2024学年高一上学期期中阶段性调研考试历史试卷(含答案)

资料详情

内容预览

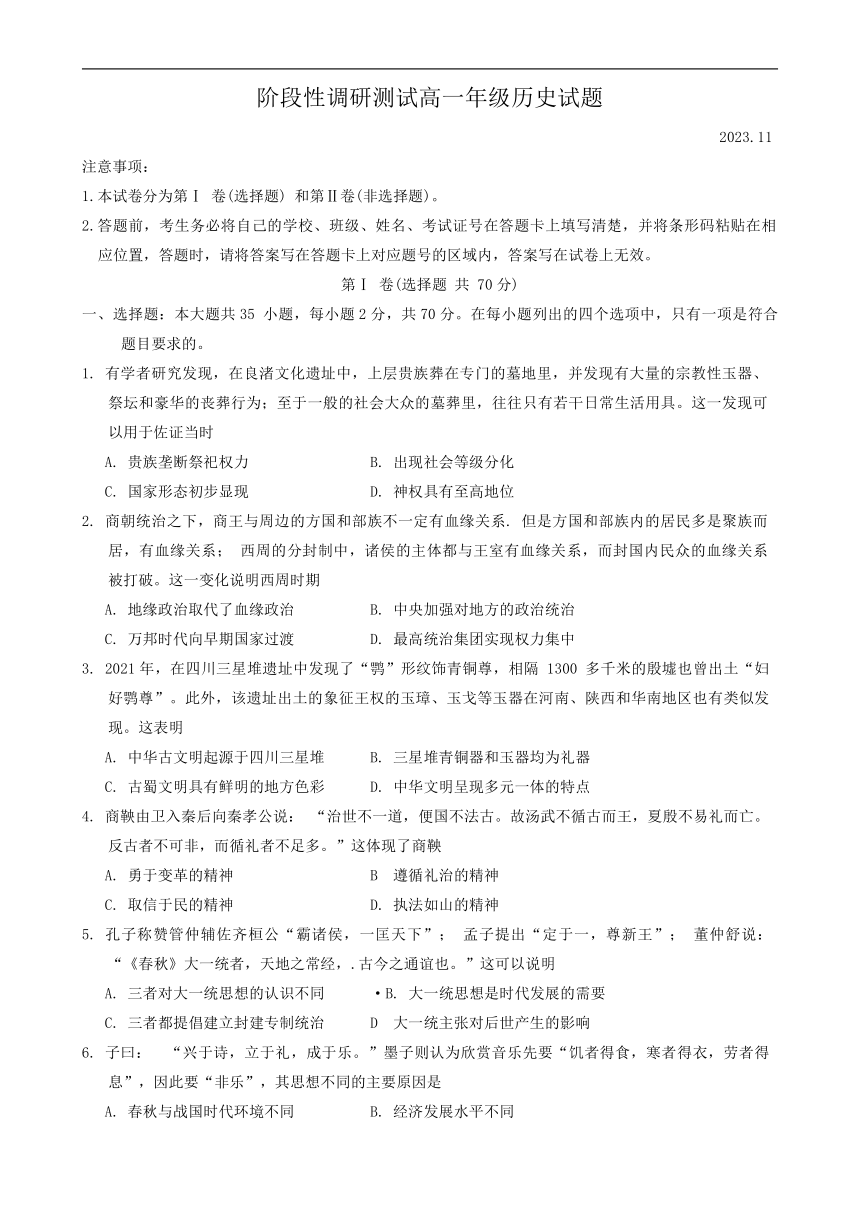

1258570011188700阶段性调研测试高一年级历史试题

2023.11

注意事项:

1.本试卷分为第Ⅰ 卷(选择题) 和第Ⅱ卷(非选择题)。

2.答题前,考生务必将自己的学校、班级、姓名、考试证号在答题卡上填写清楚,并将条形码粘贴在相应位置,答题时,请将答案写在答题卡上对应题号的区域内,答案写在试卷上无效。

第Ⅰ 卷(选择题 共 70分)

一、选择题:本大题共35 小题,每小题2分,共70分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 有学者研究发现,在良渚文化遗址中,上层贵族葬在专门的墓地里,并发现有大量的宗教性玉器、祭坛和豪华的丧葬行为;至于一般的社会大众的墓葬里,往往只有若干日常生活用具。这一发现可以用于佐证当时

A. 贵族垄断祭祀权力 B. 出现社会等级分化

C. 国家形态初步显现 D. 神权具有至高地位

2. 商朝统治之下,商王与周边的方国和部族不一定有血缘关系. 但是方国和部族内的居民多是聚族而居,有血缘关系; 西周的分封制中,诸侯的主体都与王室有血缘关系,而封国内民众的血缘关系被打破。这一变化说明西周时期

A. 地缘政治取代了血缘政治 B. 中央加强对地方的政治统治

C. 万邦时代向早期国家过渡 D. 最高统治集团实现权力集中

3. 2021年,在四川三星堆遗址中发现了“鹗”形纹饰青铜尊,相隔 1300 多千米的殷墟也曾出土“妇好鹗尊”。此外,该遗址出土的象征王权的玉璋、玉戈等玉器在河南、陕西和华南地区也有类似发现。这表明

A. 中华古文明起源于四川三星堆 B. 三星堆青铜器和玉器均为礼器

C. 古蜀文明具有鲜明的地方色彩 D. 中华文明呈现多元一体的特点

4. 商鞅由卫入秦后向秦孝公说: “治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。”这体现了商鞅

A. 勇于变革的精神 B 遵循礼治的精神

C. 取信于民的精神 D. 执法如山的精神

5. 孔子称赞管仲辅佐齐桓公“霸诸侯,一匡天下”; 孟子提出“定于一,尊新王”; 董仲舒说:“《春秋》大一统者,天地之常经,.古今之通谊也。”这可以说明

A. 三者对大一统思想的认识不同 ·B. 大一统思想是时代发展的需要

C. 三者都提倡建立封建专制统治 D 大一统主张对后世产生的影响

6. 子曰: “兴于诗,立于礼,成于乐。”墨子则认为欣赏音乐先要“饥者得食,寒者得衣,劳者得息”,因此要“非乐”,其思想不同的主要原因是

A. 春秋与战国时代环境不同 B. 经济发展水平不同

C. 学派之间的学术思想不同 D. 代表阶级利益不同

7. 秦统一后的国家形态结构与夏商西周最大的区别在于:在全国范围内废除诸侯,建立起单一的由中央政府直接管辖的郡县二级地方行政体制。这种“中央一郡县”一元化的行政体制

A. 直接体现了儒家的大一统理念 B. 消除了地方割据的根源

C. 展现了统一的多民族国家特征 D. 有效巩固了泰士邮统治

8. 秦始皇于今云南、贵州地区修“五尺道”,又于今内蒙古、山西和陕西境内修建直道。其共同目的是

A. 加强对地方的控制 B. 促进边疆经济发展

C. 消除六国政治影响 D. 建立全国统一市场

9. 关于陈胜、吴广起义的原因,《史记·陈涉世家》认为是严苛的秦法, “失期,法皆斩”,并广为流传; 1975年,湖北省云梦县出土秦简,按照竹简中《秦律·徭律》规定,陈胜、吴广因为大雨而延期,根本不会斩首。这表明

A. 私人修史的主观性太强可信度低 B. 考 古资料比文献资料更加真实可靠

C. 多重史料互证可以丰富历史认知 D. 最新的考古发现更接近历史的真相

10.下表是汉初统治者针对地方治理的部分措施。这些措施

统治者

措 施

汉高祖

铲除异姓王,代之以同姓王; 王国的傅、相由中央任命; 地方诸侯国有军队但无调动权, 须受中央节制

汉文帝

实行“众建诸侯而少其力”, 分齐国为七个诸侯国, 分淮南国为三个诸侯国

汉景帝

削夺王国封地;平定七国之乱;收夺诸侯自置吏、“得赋敛”的权力

A. 消除了诸侯王对中央的威胁 . B 为汉武帝大一统奠定了基础

C. 体现了黄老无为的统治思想 D. 解决了郡国并行制度的弊端

11. 某同学在历史笔记中列举了“推恩令”“初置刺史”“尊崇儒术”等措施。由此可知,他正在学习的内容是

A. 周武王推行的分封制 B. 汉高祖建立汉朝

C. 汉武帝加强中央集权 D. 汉光武帝重建汉朝

12.三国两晋南北朝时期,尽管战火连绵,政局动荡,但社会经济在曲折中仍有发展,南方的开发初见成效,文化领域也有不小审要成果,汉族与内迁边疆民族从冲突到和平交往,逐步走向交融。据此可知,这一时期的社会特征

A. 政权并立与文化停滞 B. 开放包容与对外交流

C. 社会稳定与经济发展 D. 民族交融与区域开发

13. 孝文帝按“宗有功、祖有德”的原则,推最先实现在中原进行统治的拓跋理为太祖,不再为拓跋理以前的祖先设庙祭拜。因太祖拓跋理以后只有五位皇帝去世,为了不违“天子七庙这一儒家礼制,孝文帝甚至前无古人地在太庙中为自己虚设一庙。据此可知孝文帝的改革

A. 加强君主专制中央集权 B. 实现了全国的统一进程

C. 增强了对汉文化的认同 D. 冲击了儒家的主流地位

(14. 汉武帝元光元年“初令郡国举孝廉各一人”,举后直接授官。自东汉光武帝始,举主对孝廉先委以一定职务,以此检验其是否“便习官事”,合格者方举至中央。据此可知东汉

A. 选首制度发生变化 B. 举荐与考试相结合

C. 注重官员吏治能力 D. 官员品行不断提升

15. 如果把“丝绸之路”“文成公主入藏”“开元盛世” “遣唐使和鉴真东渡”整合为一个主题,适合作为主题名称的是

A. 繁荣与开放的社会 B. 国家的强盛和统一

C. 政权分立民族交融 D. 王朝重视对外交往

16. 唐太宗认为“去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余”,才能巩固统治。还指出:“为君之道,必先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙”。这反映出唐太宗

A. 重视发展生产 B. 注重虚心纳谏 C. 加强边疆管理 D. 注重以民为本

17.唐代诗人孟郊考中进士后写了《登科后》,诗中写道“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”,以下列选项中,与诗歌所反映的选官制度一致的是

A. “宗室非有军功论,不得为屈籍” B. “ 上品无寒门,下品无士族”

C. “取士不问家世,婚姻不问阀阅” D. “举秀才,不知书; 举孝廉,父别居”

N.政治制度的核心是权力的分配,而权力的核心是用人权。中国古代选官制度经历了从察举制到科举制的转变,这反映出

A. 社会实现了公平、公正 B. 君主专制不断弱化

C. 门阀政治退出历史舞台 D. 中央集权得到加强

19. 唐朝的三省六部制职责明确、组织完整,三省六部既分别有独立的官署,又有明确的统隶关系,这改变了长期存在的“三公”“九卿”职权笼统、施政混乱的现象。这表明三省六部制的实行

A. 保障了吏治清明 B. 促进了官僚政治模式的形成

C. 规范了国家行政 D. 否定了三公九卿制的合理性

20. 唐代中期,随着封建经济的发展,官僚、贵族、地主、商人都疯狂兼并土地。在人口大量流散、田亩转换、贫富分化很大的情况下,唐王朝既失去了征收赋税的十地,又失去了交纳赋税的人丁,必须以一种新的赋税制度来代替。这种新的赋税制度

A. 以均田制的实施作为其前提条件 B:完全废除以人丁为主的收税标准

C. 以财产作为征收赋税的主要依据 D. 使得国家对农民的人身控制加强

21. 王羲之《兰亭集序》表现出作者放浪形骸,死生虚诞的心境; 柳公权《金刚经碑》用笔在心,心正笔正; 张旭仕宦不显,其作品恣性狂逸,不循规矩。据此可知,文学艺术

4627880237490 A. 水平与经济发展有着密切关系 B. 表现形式多样、题材迥异

C. 深刻反映时代特征、作者情感 D. 成就高低取决于作者风格

22. 唐三彩是唐代陶瓷中的珍品,据右图可知

A. 唐文化在东亚的影响力巨大

B. 唐朝各民族间经济交流频繁

C. 瓷器成为中华文明物质象征

D. 异域文化影响中国文化发展

23. 唐代上流社会家庭喜欢从世家贵族中选择儿媳,而在宋代,富家之女是人们选择的首选。蔡襄曾对此有抱怨:“观今之俗,娶其妻不顾门户,直求资财。”司马光则直言: “将娶妇,先问资装之厚薄; 将嫁女,先问聘才之多少。”这反映了宋代

A. 婚姻自主观念得到加强 B 商人政治地位显著提高

C. 社会成员身份趋于平等 D. 门第等级观念日益淡化

24. 柳诒徵在《中国文化史》中指出: “盖宋之政治,士大夫之政治也。”余英时在《朱熹的历史世界》一书中说:“宋代士阶层不仅是文化主体,而且也是一定程度的政治主体。”与两位学者的观点相关的重要因素是

A. 选官制度的发展完善 B. 崇文抑武成为基本国策

C. 官僚政治的基本成熟 D. 程朱理学受到官方尊崇

25. 中国古代中原王朝是立足于东亚的农业大国,汉唐农业帝国的立国态势是“头枕三河、面向西北(草原) ”,但是到了宋代。特别是南宋,其立国态势一变而为“头枕东南,面向海洋”。宋代的这一变化基于

A. 中央集权的发展 B. 民族政权的对峙

C. 海外贸易的兴起 D. 农耕经济的解体

26. 下图反映了北宋时期禁军人数和军队总数的变化。这些变化给北宋带来的影响起

A. 拓展了对外贸易的范围 B. 加速了各阶层人才流动

C. 改变了崇文抑武的观念 D 加重了国家的财政负担

27. 苏辙在《栾城三集》中指出:“(王安石)不忍贫民而深疾富民,志欲破富民以惠贫民……及其得志,专以此为事,设青苗法,以夺富民之利,民无贫富,两税之外,皆重出息十二,吏缘为奸,至倍息,公私皆病矣。”作者在此强调了玉安石变法

A. 用人不当加重百姓负担 B. 并未达到富国强兵目的

C. 没有顺应时代发展潮流 D. 涉及面广百姓莫安其居

28. 下表是中国古代大事年表(局部) 据此推断,这一时期的时代特征是

时间

事件

916年

契丹族首领耶律阿保机建立契丹国

960年

赵匡胤建立宋朝,史称北宋

1038年

党项族首领元昊建立西夏

1115年

女真族首领完颜阿骨打建立金朝

A. 君主专制空前加强 B. 传统农耕社会瓦解

C. 变法改革成为潮流 D. 多民族政权的并立

29. 宋代笔记体散记文《东京梦华录》记载,汴梁城内有大大小小多家茶店,它们分布在热闹的市井街巷中,店里有吹拉弹唱各种服务,是平民百姓们日常歇息、谈事的场所。出现上述现象的主要原因是

A. 经济政策不断调整 B. 坊市制度被打破

C. 人们思想观念进步 D. 商品经济的发展

30. 朝廷总是在直接掌握某些基本权力的同时,把相当一部分权力分寄于行省,然后借行省集权于中央。显而易见,元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态。元朝行省制的创立

A. 标志中央行政制度的完善 B. 进一步强化了中央集权

C. 解决了中央和地方的矛盾 D. 创新出最高级政治模式

31. 明成祖在位时,选拔一些文官到皇宫内的文渊阁值班,充当秘书。从此,一个常设的辅佐皇帝处理政务的秘书机构形成,称“内阁”,其官员称为某殿或某阁大学士。大学士日常工作主要是替皇帝审阅百官奏章,草拟处理意见,称为“票拟”。这本质上反映了

A. 皇帝依赖宦官 B. 内阁取代丞相职能

C. 宰相权力削弱 D. 君主专制得到强化

32. 明朝中后期,北部边疆形势日益严峻,蒙古骑兵时常袭扰劫掠边地。1571年,明朝与鞑靼俺答汗终于达成和议,册封俺答汗等,恢复通贡关系,并同意蒙古人在大同、宣府等边镇与汉族互市贸易,听边民自相贸易。此后, “边境休息,……数千里军民乐业,不用兵戈”。这可用于说明

A. 经济交流是蒙汉关系和谐的重要基础 B. 明朝边患问题得到妥善解决

C. 蒙古草原地带首次纳入中原王朝版图 D. 明朝树立起中央政府的权威

33. 由下表可知,清政府的边疆治理

地区

治理方式

新疆

设立伊犁将军,总领军政事务

西藏

派遣驻藏大臣,代表朝廷与达赖、班禅共同治理西藏

蒙古

设立盟、旗两级单位进行统治,任命蒙古王公为盟长、旗长

A. 推动了中央行政制度变革 B. 结束了南北分裂的局面

C. 防止了西方对中国的侵略 D. 巩固了统一多民族国家

34. “铁店里婆娘会打钉” “纺织娘叫不得女工头” “络纬常通夜,抛梭直到晚” “货郎儿,背着柜子遥街串,鼓儿摇得欢。”类似的唱词在明清俗曲中屡见不鲜。据此可知,当时

A. 各地经济联系日益密切 B. 传统社会结构受到冲击

C. 商业发展影响社会风气 D. 政府调整重农抑商政策

35. 据历史记载:明代松江一带“官、民、军灶垦田凡二百万亩,大半植棉,当不止百万亩”;清代大仓、海门等地“务本种稻者,不过十之三,图利种花者则有十分之七八”。这反映明清时期

A. 重农抑商的政策出现松动 B. 江南地区农产品商品化发展

C. 农业生产出现衰退的现象 D. 人口变动导致粮食需求减少

第Ⅱ卷(非选择题 共30分)

二、非选择题: 本大题共3小题, 满分 30分。其中第 36 题 10分, 第37题 10分,第 38 题 10分。

36. 阅读下列材料, 回答问题。 (10分)

材料一 秦以郡县治东方,用秦吏秦法经纬天下,移风濯俗,结果激起东方社会的反抗,其间包含着区域文化差异与冲突。刘邦建立汉家帝业,一方面必须“承秦”,包括承秦之制,另一万面又必须尊重东方社会的习俗。

—摘编自陈苏镇《<春秋>与汉道:两汉政治与政治文化研究》

材料二 北宋地方权力分配示意图 材料三 清朝军机处

318198597790

(2) 据材料二和所学知识,简评宋初制度建设。(3分)

(3) 指出材料三中军机处的实质。概括说明中国古代中央集权制度的演变趋势。 (3分)

37. 阅读下列材料, 回答问题。 (10分)

材料一 孔子曰“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉”。墨家以“兼爱”“非攻”等立场鲜明的政治学说与儒家并称显学。法家主张“君臣上下贵贱皆从法”、“法不阿贵,绳不挠曲”。

——摘编自冯天瑜等《中华文化史》

材料二 “宇宙之间,一理而已……其张之为三纲,其纪之为五常。” “天理人欲,不容并立。天理存则人欲亡,人欲存则天理灭。” “一事不穷,则阙了一事道理; 一物不格,则阙了一物道理。”

——摘编自朱熹《朱子文集》

材料三 明清之际的学者重视把学术研究和解决社会问题联系起来,关注社会风习,并突破传统政治哲学的樊篱,提出了许多具有近代意义的政治观念。在学理上,明清之际的学者强调学术研究与解决社会问题密切结合,注重学术研究的社会效用。在君权和民众问题上,王夫之、黄宗羲等人强调民众利益高于君权、高于一家一姓之利益。

——摘编自王记录《论明清之际士大夫思想观念的蜕变》

(1) 据材料一,指出儒墨法三家思想各自核心主张,并结合所学概述百家争鸣的影响。 (4分)

(2) 据材料二,概况宋代理学的主要主张有哪些?.(3分)

(3)据材料三,概括体现明清之际新思想的主张。从中国古代思想的发展历程中,你有何认识? (3分)

38. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 在农业和手工业生产发展的基础上,宋代城市经济也有了显著的发展。城市人口增加了,前代坊市的格局被打破了,到处可以设店、肆和作坊,商业活动场所扩大了。东晋南朝以来的草市或墟市在各地普遍发展,其中有一些形成为繁荣的小镇市。天下城市、镇市和草市,织成了地方商业之网,与广阔的农村有了较为密切的联系,在生产最发达的两浙地区更加如此,可以说区域性市场在宋代明显地发展起来了。由于商业、交换的发展,越来越多的农产品卷入了市场。

——摘编自漆侠《中国经济通史·宋代经济卷(上)》

材料二 明清时期江南市镇星罗棋布,在这块不大的地面上,明代分布了300 多个市镇,清代分布了 400 多个市镇。镇与镇的间距以十二里至三十六里为较常见的模式,每个市镇都有一定范围的四乡村落作为相对固定的“乡脚”,这是市镇赖以繁荣的土壤。江南市镇是一个充满经济活力的工商业中心,各种作坊林立,机坊、炼坊、染坊都需要大量有一技之长的雇佣工人, 于是劳动力市场应运而生。其产品特别是丝织品、棉布等畅销海内外。

——摘编自樊树志《明清长江三角洲的市镇网络》

(1) 据材料一,概括宋代城市经济显著发展的主要表现。结合所学分析其主要原因。 (6分)

(2) 据材料二,概括明清时期江南市镇的特点,并分析明清市镇发展的影响。(4分)

阶段性调研测试高一历史试题答案

2023·11

一、选择题:每小题2分,共70分

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

B

B

D

A

B

D

C

A

C

B

题号

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

C

D

C

C

A

D

C

D

C

C

题号

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

答案

C

A

D

B

B

D

A

D

D

B

题号

31

32

33

34

35

答案

D

A

D

C

B

二、非选择题(30分)

36.(10分)

(1) 继承:皇帝制度; 三公九卿制; 郡县制。 (2分,任答两点)

发展:郡国并行制; 中外朝制度:刺史制度; 察举制。(2分,任答两点)

(2)评价:加强中央集权; 利于国家统一; 影响行政效率; 造成了“冗官、冗费”,形成“积弱”的局面。(3分,任答三点)

(3) 实质: 君主专制。(1分)

地方权力不断削弱,中央集权不断加强; 相权不断削弱直至被废除,皇权不断加强(2分)

37. (10分)

(1) 主张: 儒家: 仁; 道家: 兼爱、非攻; 法家: 法治/以法治国。(3分)

影响:是中国历史上第一次思想解放运动,成为后世中华思想文化的源头活水。(1分)

(2) 理是万物的本源; 存天理、灭人欲; 格物致知。(3分

(3) 主张:批判宋明理学; 主张经世致用; 抨击君主专制。(2分,任答两点)

认识:一定时期的思想文化是一定时期政治经济的反映(1分)

38.(10分)

(1) 表现:城市人口增加; 坊市格局被打破; 草市普遍发展,有些形成小市镇; 区域性市场发展; 农产品商品化程度提高。(4分,1点1分)

原因:宋代农业和手工业发展;商品经济繁荣;重农抑商政策有所放松; 与少数民族地区和与海外的商贸繁荣。(2分)

(2) 特点:数量多,网络化分布; 分布疏密适当; 是工商业中心; 出现资本主义萌芽。(2分,任答两点)

影响:推动农产品商品化; 利于资本主义萌芽的发展;促进农村的城镇化进程。(2分,任答两点)

粤公网安备 44030702000055号

粤公网安备 44030702000055号