统编版2023-2024学年四年级语文上册 第七单元 课内外延伸阅读(含解析)

资料详情

内容预览

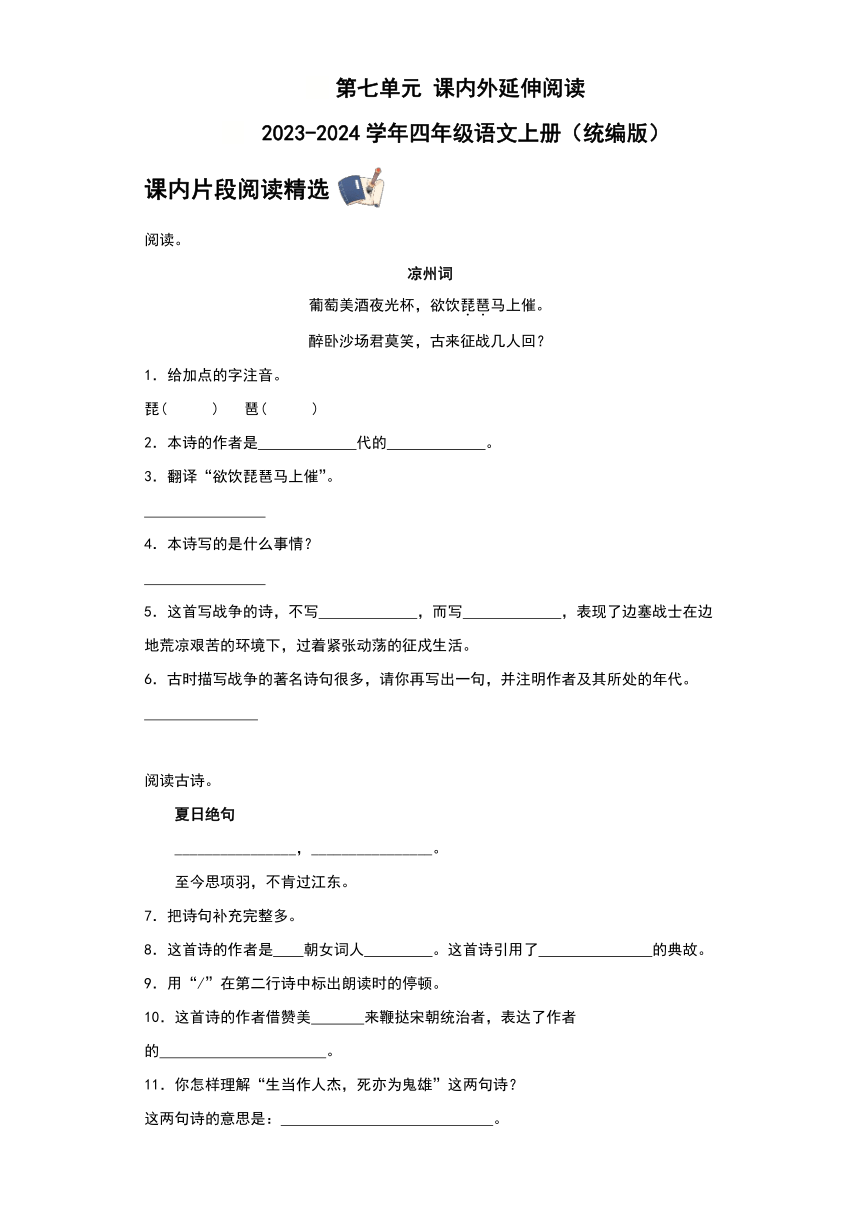

第七单元 课内外延伸阅读

2023-2024学年四年级语文上册(统编版)

课内片段阅读精选

阅读。

凉州词

葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。

醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?

1.给加点的字注音。

琵( )?????琶( )

2.本诗的作者是 代的 。

3.翻译“欲饮琵琶马上催”。

4.本诗写的是什么事情?

5.这首写战争的诗,不写 ,而写 ,表现了边塞战士在边地荒凉艰苦的环境下,过着紧张动荡的征戍生活。

6.古时描写战争的著名诗句很多,请你再写出一句,并注明作者及其所处的年代。

阅读古诗。

夏日绝句

________________,________________。

至今思项羽,不肯过江东。

7.把诗句补充完整多。

8.这首诗的作者是 朝女词人 。这首诗引用了 的典故。

9.用“/”在第二行诗中标出朗读时的停顿。

10.这首诗的作者借赞美 来鞭挞宋朝统治者,表达了作者的 。

11.你怎样理解“生当作人杰,死亦为鬼雄”这两句诗?

这两句诗的意思是: 。

12.我还知道抒发雄心壮志的古诗词名句有: , 。

阅读。

《为中华之崛起而读书》节选

①周恩来和同学一路上左顾右盼,忽然发现巡警局门前围着一群人。他们凑了过去,只见人群中有个女人正在哭诉着什么。一问才知道,这个女人的亲人被外国人的汽车轧死了,她原本指望巡警局给她撑腰,惩处这个外国人,谁知中国巡警不但不惩处肇事的外国人,反而训斥她。围观的中国人都紧握着拳头,但这是在被外国人占据的地盘里,谁又敢怎么样呢?大家只能劝慰这个不幸的女人。

②此时的周恩来才真正体会到“中华不振”这四个字的沉重分量。怎么把祖国和人民从苦难和屈辱中拯救出来呢?这个问题像一团烈火一直燃烧在周恩来心中。所以,当修身课上魏校长提出为什么而读书这个问题时,就有了“为中华之崛起而读书”的响亮回答。

13.请标出下列词语中加点字的读音。

轧 伤

训斥

14.语段中的“女人”正在哭诉,原因是她原本指望巡警局给她撑腰,惩处那个肇事的外国人,结果是

15.这是在被外国人占据的地盘里,谁又敢怎么样呢?(换个说法,意思不变)

16.周恩来“为中华之崛起而读书”,你又为什么而读书呢?写一写。

阅读

梅兰芳蓄须

1941年12月香港沦陷。日本驻港司令官亲自出马,多次逼迫梅兰芳演戏。梅兰芳可以忍受生活的困顿,直面战争的危险,但他难以抵抗来自侵略者随时随地的骚扰。拒绝的借口都用尽了,梅兰芳最后只能蓄须明志,表示对日本帝国主义的抗议,表明不给侵略者演戏的决心。后来,梅兰芳不堪其忧,只好又回到了上海。

长期不演戏,没有了经济来源,又要养家,梅兰芳准备卖掉北京的房子。听说梅兰芳要卖房子,很多戏园子老板找上门来说:“梅先生,您何必卖房子,只要您把胡子一剃,一登台,还愁没钱花?”有的甚至说,只要签订演出合同,就预支二十两黄金给梅兰芳。但是,( )戏园子老板开出的条件多么优厚,梅兰芳( )拒绝了。他宁可卖房度日,也决不在日本侵略者的统治下登台演出。

一次,日本侵略军要庆祝“大东亚圣战”,要求他必须上台演出。梅兰芳斩钉截铁地说:“普通的演出我都不参加,这样的庆祝会当然更不会去了。”但是,拒绝演出总得要想出个办法啊。

梅兰芳找到一位当医生的好朋友,说明了自己的危险处境,请朋友设法让他生一场“大病”,以摆脱日本人。这个朋友被他的爱国精神感动了,决心帮助他渡过难关,于是给他打了伤寒预防针,人打了这种针就会连日发高烧。

日本人不相信梅兰芳病了,专门派一个军医来检查。日本军医闯进梅兰芳的家,看见他盖着棉被躺在床上,床边桌子上放着很多药。军医用手摸了摸梅兰芳的额头,滚烫滚烫的,看不出破绽,只好认定梅兰芳得了重病,不能登台演出了。日本侵略者的妄想最终没有实现,梅兰芳为此差点儿丢了性命。

当抗日战争取得胜利的消息传来时,梅兰芳当即剃了胡须,高兴地向大家宣布:“胜利了,我该登台演出了!”前来看他演出的人太多了,很多人没有座位就站着看。

作为艺术家,梅兰芳先生高超的表演艺术让人喜爱,他的民族气节更令人敬佩!

17.给加点字注音。

蓄( )须 签( )订 纠缠( )斩钉截( )铁

18.在“( )”里填上合适的关联词语。

19.下面的材料是不是《梅兰芳蓄须》中的主要内容?是的画“√”,错的画“×”。

A.梅兰芳为了不给敌人演戏,蓄起了胡须。( )

B.在上海,日本侵略军派流氓头子来威胁梅兰芳,梅兰芳仍坚决不演。( )

C.梅兰芳为了安全,逃到了香港,还是不演戏。( )

D.梅兰芳忍痛卖掉了北京的房子,也不演戏。( )

E.敌人的军医给梅兰芳治病。( )

F.梅兰芳为了不给敌人演戏,情愿打针发高烧。( )

20.“他宁可卖房度日,也决不在日本侵略者的统治下登台演出。”这句话表现了梅兰芳先生怎样的精神?

21.“梅兰芳为此差点儿丢了性命”中的“此”指打伤寒预防针 ,拒绝 ,这样做的后果是 ,从中可以看出梅兰芳具有 的精神。

22.大家为什么愿意站着看,仅仅是因为梅先生演得好吗?用原文的话回答。

23.短文中的哪句话解释了这篇文章的中心?请抄写下来。

课内阅读。

像翩翩归来的燕子,在追寻昔日的春光;

像茁壮成长的小树,在追寻雨露和太阳。

追寻你,延河丁冬的流水,追寻你,枣园梨花的清香,

追寻你,南泥湾开荒的镢头,追寻你,杨家岭讲话的会场。||

一排排高楼大厦像雨后春笋,一件件家用电器满目琳琅;

我们永远告别了破旧的茅屋,却忘不了延安窑洞温热的土炕。

航天飞机探索宇宙的奥秘,电子计算机奏出美妙的交响;

我们毫不犹豫丢掉了老牛破车,但不能丢宝塔山顶天立地的脊梁。||

延安,你的精神灿烂辉煌!如果一旦失去了你啊,

那就仿佛没有了灵魂,怎能向美好的未来展翅飞翔?

啊!延安,我把你追寻,追寻信念,追寻金色的理想;

追寻温暖,追寻明媚的春光;追寻光明,追寻火红的太阳!||

24.《延安,我把你追寻》主要写什么?

25.《延安,我把你追寻》写到了哪几个地方?

26.《延安,我把你追寻》是围绕延安精神写的,题干已经用 “||”在原文将这首诗分成了三个部分,请你概括每个部分的内容。

课外延伸阅读精选

阅读理解。

巧答基辛格

①1971年,基辛格博士为恢复中美外交关系秘密访华。

②在一次正式谈判尚未开始之前,基辛格突然向周恩来总理提出一个要求:“尊敬的总理阁下,贵国马王堆一号汉墓的发掘(jué)成果震惊世界,那具女尸确是世界上少有的珍宝啊!本人受我国科学界知名人士的委托,想用一种地球上没有的物质来换取一些女尸周围的木炭,不知贵国愿意否?”

③周恩来总理听后,随口问道:“国务卿(qīng)阁(gé)下,不知贵国政府将用什么来交换?”

④基辛格说:“月土,就是我国宇宙飞船从月球上带回的泥土,这应算是地球上没有的东西吧!”周总理哈哈一笑:“我道是什么,原来是我们祖宗脚下的东西。”

⑤基辛格一惊,疑惑地问道:“怎么?你们早有人上了月球,什么时候?为什么不公布?”

⑥周恩来总理笑了笑,用手指着茶几上的一尊嫦娥奔月的雕塑,认真地对基辛格说:“我们怎么没公布?早在5000多年前,我们就有一位嫦娥飞上了月亮,在月亮上建起了广寒宫住下了,我们还要派人去看她呢!怎么,这些我国妇孺(rú)皆知的事情,你这个中国通还不知道?”

⑦周恩来总理机智而又幽默的回答,让博学多识的基辛格博士笑了。

(张颖霞/文;选自《语文新天地》精华版小学卷10,浙江人民出版社2009年版)

27.周恩来总理巧答基辛格“巧”在哪里?

28.想象一下:文中的基辛格博士笑什么?

阅读与欣赏。

捐一个微笑

蔡成

队伍很长,站在我前面的是母女俩,母亲牵着女儿的手,女儿认真背着唐诗,背完一首,就向母亲讨表扬。年轻的母亲不吝啬,反复竖起大拇指,鼓励女儿再接再厉。

捐款台上的“设施”很简陋。一张桌子上摆了个用红纸包裹的募捐箱,纸上写着“向地中海贫血症儿童献爱心。”站在我前面的年轻母亲捐完了款准备走,守在募捐箱旁边的一个中学生模样的姑娘似乎被可爱的还在背唐诗的小女孩吸引住了,拉住她的手,逗她:“小妹妹,你妈妈给患病的哥哥姐姐捐钱了,你捐点什么呀?”

小女孩不作声,抬头看看她妈妈,又看看跟她说话的姐姐,手在口袋里掏了几下,什么也没掏出来,嘴一撇,竟哭了起来。原本只想逗逗孩子的姑娘慌了神,脸涨得通红。显然,她自己也是个大孩子,面对意外,乱了方寸。她唯有尴尬地站着,满脸歉意地看着小女孩的母亲。

年轻的妈妈却没慌,边给孩子擦眼泪边说:“洋洋,你给姐姐笑一个,你说你就捐一个甜甜的笑给患病的哥哥姐姐。”

小女孩真的立刻笑了,泪水还挂在她的眼角,她还在抽泣,那笑也就显得很别扭。别扭得让旁边的我,也差点忍不住乐出声来。

母女俩已经朝前走去,我往募捐箱放着钞票,目光还在追随她俩。那个漂亮的小女孩又回过头来冲我们笑。虽别扭,但很甜。一次,两次,三次,每一次脸上都带着甜甜的笑。我数得一清二楚,她一共捐了六个天使一般的笑。

微笑也是捐赠,给他人一个微笑,得到的是两个人眼中的七彩阳光。

(来源《阅读与作文》)

29.文章标题是《捐一个微笑》,这“微笑”是谁捐的?(???)

A.年轻的妈妈 B.背唐诗的小女孩 C.文中的“我” D.中学生模样的姑娘

30.第3自然段中加点的“意外”指什么?(???)

A.小女孩哭了 B.小女孩背唐诗 C.小女孩笑了 D.姑娘乱了方寸

31.“小女孩不作声,抬头看看她妈妈,又看看跟她说话的姐姐,手在口袋里掏了几下,什么也没掏出来,嘴一撇,竟哭了起来。”这句话运用的写法是(???)

A.动作??语言 B.动作??心理 C.心理??语言 D.动作??神态

32.对“她一共捐了六个天使一般的笑”理解正确的一项是(???)

A.旁边的人都在看着她。 B.她想把微笑捐给患病的哥哥姐姐。

C.大家都夸她笑得很甜。 D.妈妈没有批评她,她感觉很开心。

33.“那个漂亮的小女孩又回过头来冲我们笑。虽别扭,但很甜。”这句话中“别扭”和“很甜”矛盾吗?请结合课文内容说说理由。

阅读《唯一的免费生》完成练习

唯一的免费生

1913年8月,周恩来考入天津南开学校。南开是一所全国闻名的学校,教师教得好,学生成绩优,但是考试难,课业重,学费很贵。

当时周恩来跟着伯母过日子,家境十分贫困。周恩来吃穿极其俭朴,他常常带一小罐咸菜当菜吃;仅有的一件蓝布长衫,只好晚上洗,白天穿。

周恩来是一个有志气的孩子,学习特别勤奋刻苦。他不仅努力学习每一门功课,成绩总是全班第一,而且课余还读了不少关于中国历史的书,所以作文写得非常出色,全校作文会考,他总是名列前茅。

周恩来品学兼优,全校同学都对他十分敬佩,老师们也赞叹不已。他那艰苦朴素、刻苦学习的精神,也深深打动了全体老师的心。老师们经过热烈地讨论,一致要求免收周恩来的学费。学校接受了老师们的意见,周恩来成了天津南开学校唯一的免费生。

(选文来源网络)

34.天津南开学校是一所全国闻名的学校,下列表述不正确的一项是(???)

A.教师教得好 B.学生成绩优

C.学习较轻松 D.学费比较贵

35.短文写了周恩来当时的几件事,不属于文中描述的一项是(???)

A.周恩来的家境十分贫困 B.周恩来学习勤奋刻苦

C.全校同学都敬佩周恩来 D.周恩来经常帮助同学

36.文中是怎样描写周恩来学习勤奋刻苦的,请把句子摘录下来。

37.你还知道关于周恩来的哪些事?请写出一件。

参考答案:

1. pí pá 2. 唐 王翰 3.正要举杯痛饮,却听到马上弹起琵琶的声音,在催人出发了。 4.边疆的将士在开怀痛饮,尽情酣醉。 5. 激烈的战争场景 将士们开怀痛饮 6.宋代??岳飞

壮士饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。

【解析】1.本题考查字音。

学生阅读古诗,找到加点字,判断其读音,写下来即可。

琵,读作pí,琶,读作pá。

2.本题考查作家作品。

据所学知识可知,本诗的作者是唐代的王翰。

3.本题考查诗句翻译。

学生根据所学知识,用自己的话翻译诗句即可。

欲:想要;

欲饮琵琶马上催的意思是:正想要畅饮的时候,马上的琵琶也声声响起,仿佛在催促我马上出征。

4.本题考查古诗内容理解。

阅读古诗可知,结合诗句“葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。”可知本诗写的是边疆的将士在开怀痛饮,尽情酣醉的事情。

5.本题考查古诗内容的理解。

边塞诗一般都会写战斗的场景,但是这首诗却另辟蹊径,写将士们开怀痛饮,表现了边塞战士在边地荒凉艰苦的环境下,过着紧张动荡的征戍生活。

6.本题考查古诗积累。

学生根据所学知识和日常积累写一句描写战争的诗句即可。注意要注明作者及其所处的年代。如:《出塞》唐代王昌龄 秦时明月汉时关,万里长征人未还。

7.生当作人杰??????死亦为鬼雄 8. 宋 李清照 项羽乌江自刎 9.至今/思项羽,不肯/过江东 10. 项羽 爱国主义情怀 11.生时应该做人中豪杰,死后也要做鬼中英雄。表达了词人为国建功立业,报效朝廷的愿望,词人的爱国之情震撼人心。 12. 黄沙百战穿金甲 不破楼兰终不还

【解析】7.本题考查的是对古诗的默写。

出自宋代诗人李清照的《夏日绝句》,全诗为生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。

8.本题考查的是对古诗的识记。

《夏日绝句》的作者是宋代女词人李清照,其中“至今思项羽,不肯过江东”可知引用的是项羽战败乌江自刎的典故。在楚汉之争中落败,在摆脱垓下之围后逃至乌江亭旁的长江边,乌江亭长劝其急渡。羽曰:“我与江东子弟八千人渡江西上,今无一人还,纵江东父老怜我,我有何面目见之?”遂自刎。后因以“不肯过江东”称颂豪杰之士慷慨殉难的壮怀豪情。

9.本题考查的是对古诗的朗读划分。

文言断句要结合诗句的意思,“至今思项羽,不肯过江东。”意思是人们到现在还思念项羽,只因他不肯偷生回江东。因此划分节奏为至今/思项羽,不肯/过江东。

10.本题考查的是对古诗的感情体会。

人们到现在还思念项羽,只因他不肯偷生回江东。表达了为了尊严不愿意苟且而生,宁可选择英雄而死,不要轻易的放弃自己的气节。可知是赞美了“项羽”,表达了作者爱国主义情怀。

11.本题考查的是对古诗翻译。需要认真的拼读。

人杰:人中的豪杰。汉高祖曾称赞开国功臣张良、萧何、韩信是“人杰”。鬼雄:鬼中的英雄。这句话的意思是活着就要当人中的俊杰,死了也要做鬼中的英雄。人们到现在还思念项羽,只因他不肯偷生回江东。表达了词人为国建功立业,报效朝廷的愿望,词人的爱国之情震撼人心。

12.考查课外积累。

关于抒发雄心壮志的古诗词名句:壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。

莫道桑榆晚,微霞尚满天。

13. yà chì 14.中国巡警不但不惩处肇事的外国人,反而训斥她。 15.这是在被外国人占据的地盘里,谁也不敢怎么样。 16.我是为把祖国建设得无比强大而读书。

【解析】13.本题考查给加点字注音。

轧:读[zhá]时,指压(钢坯)。读[yà]时,指碾;滚压。故在“轧伤”中应读“yà”。

斥:读[chì],指责备。

14.本题考查对语段内容的理解。

结合问文章第①自然段中句子“只见人群中有个女人正在哭诉着什么。一问才知道,这个女人的亲人被外国人的汽车轧死了,她原本指望巡警局给她撑腰,惩处这个外国人,谁知中国巡警不但不惩处肇事的外国人,反而训斥她。”可知结果是中国巡警不但不惩处肇事的外国人,反而训斥她。

15.本题考查句式转换。

文中的“这是在被外国人占据的地盘里,谁又敢怎么样呢?”是反问句,把它换个说法,使意思不变,可这样改:把后半句中的“又敢”改为“也不敢”,把“呢”去掉,问号改为句号。即改为:这是在被外国人占据的地盘里,谁也不敢怎么样。

16.本题考查语言表达能力。

通读语段,结合第②自然段句子“所以,当修身课上魏校长提出为什么而读书这个问题时,就有了‘为中华之崛起而读书’的响亮回答。”可知周恩来“为中华之崛起而读书”,结合自己的生活实际,说说自己是为什么而读书,如:我是为实现中华民族伟大的复兴梦而读书。

17. xù qiān chán jié 18.无论????都 19. √ √ × √ × √ 20.梅兰芳态度很坚决、果断。他的行为表现出了一个正直的中国人,一名真正艺术家的良知和高风亮节。 21. 装病 为日军演出 差点儿丢了性命 热爱祖国,勇于献身 22.作为艺术家,梅兰芳先生高超的表演艺术让人喜爱,他的民族气节更令人敬佩!

23.拒绝的借口都用尽了,梅兰芳最后只能蓄须明志,表示对日本帝国主义的抗议,表明不给侵略者演戏的决心。

【解析】17.本题考查字音。

蓄xù须:留胡须。

签qiān订:签订的条约或合同是确定不变的。

纠缠chán:搅扰,找人的麻烦或绕在一起。

斩钉截jié铁:砍断钉子切断铁,形容说话或行动坚决果断,毫不犹豫。

18.本题考查关联词的使用。

给“戏园子老板开出的条件多么优厚”是“梅兰芳拒绝了。”的条件,无论后面是条件,都后面是对条件的判定。用表示条件关系的关联词“无论……都……”

19.本题考查内容理解。

①正确,根据文中第1自然段“拒绝的借口都用尽了,梅兰芳最后只能蓄须明志,表示对日本帝国主义的抗议,表明不给侵略者演戏的决心。”可知说法正确。

②正确,根据文中第3自然段“要求他必须上台演出”、“普通的演出我都不参加,这样的庆祝会当然更不会去了。”可知说法正确。

③错误,文中并没有提到梅兰芳逃跑,故说法错误。

④正确,根据第2自然段“他宁可卖房度日,也决不在日本侵略者的统治下登台演出。”可知说法正确。

⑤错误,根据第4自然段“梅兰芳找到一位当医生的好朋友,说明了自己的危险处境,请朋友设法让他生一场‘大病’,以摆脱日本人。”第5自然段“日本人不相信梅兰芳病了,专门派一个军医来检查。”可知请的是自己的好友,敌人的军医是来查探的并不是治病的,故说法错误。

⑥正确,根据第4自然段中“于是给他打了伤寒预防针,人打了这种针就会连日发高烧。”一句可知为了不演出想出的办法是打高烧针,故说法正确。

20.本题考查内容理解。

“他宁可卖房度日,也决不在日本侵略者的统治下登台演出。”中“决不”能够感受到梅兰芳的坚决和果断,说明他是一个非常爱国的人,根据爱国来回答即可。

21.本题考查句子理解。

“梅兰芳为此差点儿丢了性命”出现在第6自然段中,梅兰芳为了不登台演出,打伤寒针装病,差点因为装病而丢掉性命,体现出他热爱祖国,敢于牺牲。

22.考查内容理解。

结合内容联系上下文理解。从第6自然段中“前来看他演出的人太多了,很多人没有座位就站着看。”第7自然段中“作为艺术家,梅兰芳先生高超的表演艺术让人喜爱,他的民族气节更令人敬佩!”可知,大家更敬佩的是梅兰芳先生的民族气节。

23.本题考查中心句。

能够概括文章主要内容的句子就是“中心句”。①一般在段的开头的中心句起概括和总述作用。②一般在段的中间的中心句起承上启下作用。③一般在段的末尾的中心句起归纳和总结作用。④起强调和增强印象作用的中心句一般在段的开头和结尾。

本文讲了现代著名京剧表演艺术家梅兰芳生平中的一些感人事迹:抗战时,占领上海的日军想利用梅兰芳的影响粉饰太平,梅兰芳获悉后通过避居香港、蓄须、打伤寒预防针等方法一次次拒绝了日本人, 充分显示出他强烈的爱国思想和崇高的民族气节。故本文的中心句是:拒绝的借口都用尽了,梅兰芳最后只能蓄须明志,表示对日本帝国主义的抗议,表明不给侵略者演戏的决心。

24.这首诗抒发了诗人继承、发扬延安精神的迫切心情。 25.延河、枣园、南泥湾、杨家岭。 26.追求延安精神的急切心理;实现现代化需要延安精神;继承、发扬延安精神的重大意义。

【分析】24.本题考查学生概括课文主要内容的能力。《延安,我把你追寻》的第一、二两节写对延安精神的追寻,第三、四两节写实现现代化需要延安精神,第五、六两节写追寻延安精神的重要意义。该诗表达了作者对延安精神的赞扬和对人们在现代化建设中继续发扬延安精神的希望。

25.本题考查信息提取概括能力,学生需要在通读全文的基础上找到关键信息。结合“延河丁冬的流水”“枣园梨花的清香”“南泥湾开荒的镢头”和“杨家岭讲话的会场”可知,这首诗歌写到了延河、枣园、南泥湾、杨家岭这几个地方。

26.本题考查学生概括课文主要内容的能力。结合诗歌内容可知,诗的一、二两节写对于延安精神的追寻,三、四两节写实现现代化需要延安精神,五、六两节写追寻延安精神的重要性。

27.①没有正面回答同意与否;②悄悄地换了一个概念,让对方无话可说;③巧妙地予以回绝。 28.①笑周恩来总理随机应变,巧妙对答;②明白自己的要求没有得到主人的同意。

【解析】27.本题考查的是对重点信息的抓取。

通读短文,结合短文第②段中“基辛格突然向周恩来总理提出一个要求,想用一种地球上没有的物质来换取一些女尸周围的木炭,不知贵国愿意否?”第③段中,随口问道:“国务卿(qīng)阁(gé)下,不知贵国政府将用什么来交换?”联系上下问可知周总理没有直接回答基辛格的要求;

结合短文第④段中:基辛格说:“月土,就是我国宇宙飞船从月球上带回的泥土,这应算是地球上没有的东西吧!”周总理哈哈一笑:“我道是什么,原来是我们祖宗脚下的东西。”可知周总理巧妙的语言来回答基辛格的话。

结合短文第⑤段:基辛格一惊,疑惑地问道:“怎么?你们早有人上了月球,什么时候?为什么不公布?”

第⑥段中:周恩来总理笑了笑,用手指着茶几上的一尊嫦娥奔月的雕塑,认真地对基辛格说:“我们怎么没公布?早在5000多年前,我们就有一位嫦娥飞上了月亮,在月亮上建起了广寒宫住下了,我们还要派人去看她呢!怎么,这些我国妇孺(rú)皆知的事情,你这个中国通还不知道?”可知基辛格的问题被周总理巧妙的回绝。

28.本题考查的是句子理解。

结合短文第⑦段“周恩来总理机智而又幽默的回答,让博学多识的基辛格博士笑了。”可知其中“基辛格博士笑了”是因为他的问题都被周总理以幽默巧妙的方式回答,并让博学多才的基辛格博士都感到敬佩,并能从周恩来总理机智而又幽默的回答中并没有得到自己想得到的答案。

29.B 30.A 31.D 32.B 33.不矛盾。“别扭”是因为小女孩脸上还挂着泪珠;“很甜”说明小女孩笑得很真诚很阳光,这样写突出小女孩的单纯、可爱。

【解析】29.考查文章内容的理解。

结合“年轻的妈妈却没慌,边给孩子擦眼泪边说:‘洋洋,你给姐姐笑一个,你说你就捐一个甜甜的笑给患病的哥哥姐姐。’”可知这“微笑”是背唐诗的小女孩娟的。

30.考查分析字词的含义。

结合前文“小女孩不作声,抬头看看她妈妈,又看看跟她说话的姐姐,手在口袋里掏了几下,什么也没掏出来,嘴一撇,竟哭了起来。”可知“意外”指小女孩哭了。

31.考查描写手法。

结合“小女孩不作声,抬头看看她妈妈,又看看跟她说话的姐姐,手在口袋里掏了几下,什么也没掏出来,嘴一撇,竟哭了起来。”中“抬头”“掏”“撇”可知这是动作描写。“哭了起来”是小女孩的神情,属于神态描写。

32.考查理解句子的含义。

结合“年轻的妈妈却没慌,边给孩子擦眼泪边说:‘洋洋,你给姐姐笑一个,你说你就捐一个甜甜的笑给患病的哥哥姐姐。’”可知“微笑”是要捐给患病的哥哥姐姐的,“她一共捐了六个天使一般的笑”说明小女孩非常想把微笑捐给患病的哥哥姐姐。

33.考查句子的理解。

笑应该是快乐的,但是小女孩的脸上还挂着泪水,因此笑显得别扭,“甜”说明小女孩笑得很真诚很阳光,表现了小女孩的善良、天真和可爱。

34.C 35.D 36.周恩来不仅努力学习每一门功课,成绩总是全班第一,而且课余还读了不少关于中国历史的书。 37.周恩来关心盐价的故事中,讲到周恩来借查问家中的开支情况来了解社会问题。

【解析】34.考查文章内容理解。

结合“南开是一所全国闻名的学校,教师教得好,学生成绩优,但是考试难,课业重,学费很贵。”可知“学习较轻松”说法错误。

35.考查文章内容理解。

A.结合第二自然段可知主要写周恩来的家境十分贫困。

B.结合第三自然段可知主要写周恩来学习勤奋刻苦。

C.结合第四自然段可知主要写全校同学都敬佩周恩来。

D.文章没有提及。

36.考查寻找关键句子。

结合第三自然段“他不仅努力学习每一门功课,成绩总是全班第一,而且课余还读了不少关于中国历史的书,所以作文写得非常出色,全校作文会考,他总是名列前茅。”可得出答案。

37.考查开放性题。

课外搜集周恩来的有关故事即可。

比如:周恩来一生严于律己、清正廉洁、大公无私,始终把人民的利益放在第一位。他虽身居高位,但从不搞特殊化,从不利用自己的权力为自己或亲朋好友谋取半点私利,也不允许亲属和身边的工作人员利用特殊身份谋取利益,更不让亲属的家事影响国家的大事。

粤公网安备 44030702000055号

粤公网安备 44030702000055号