第八单元《词语积累与词语解释》同步练习(含答案)2023-2024学年统编版高中语文必修上册

资料详情

内容预览

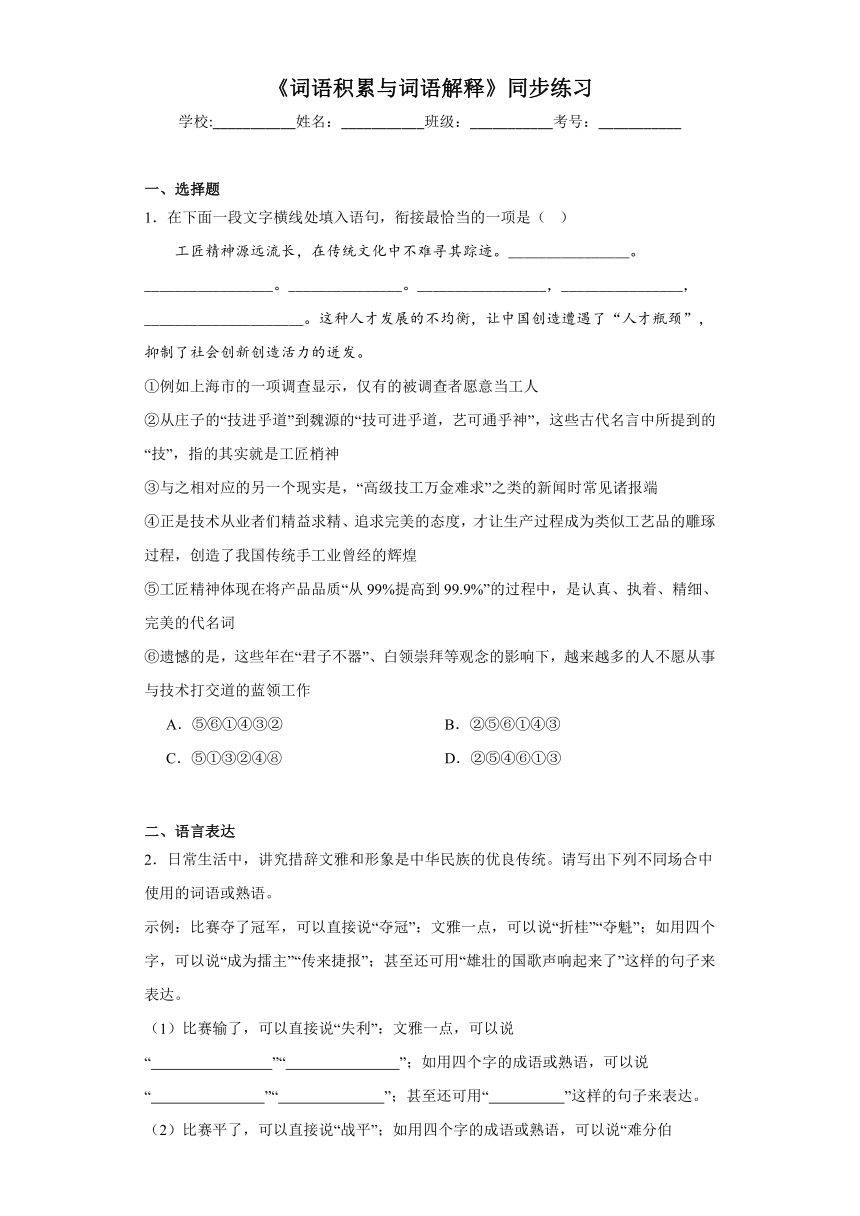

《词语积累与词语解释》同步练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.在下面一段文字横线处填入语句,衔接最恰当的一项是(???)

工匠精神源远流长,在传统文化中不难寻其踪迹。________________。_________________。_______________。_________________,________________,_____________________。这种人才发展的不均衡,让中国创造遭遇了“人才瓶颈”,抑制了社会创新创造活力的迸发。

①例如上海市的一项调查显示,仅有的被调查者愿意当工人

②从庄子的“技进乎道”到魏源的“技可进乎道,艺可通乎神”,这些古代名言中所提到的“技”,指的其实就是工匠梢神

③与之相对应的另一个现实是,“高级技工万金难求”之类的新闻时常见诸报端

④正是技术从业者们精益求精、追求完美的态度,才让生产过程成为类似工艺品的雕琢过程,创造了我国传统手工业曾经的辉煌

⑤工匠精神体现在将产品品质“从99%提高到99.9%”的过程中,是认真、执着、精细、完美的代名词

⑥遗憾的是,这些年在“君子不器”、白领崇拜等观念的影响下,越来越多的人不愿从事与技术打交道的蓝领工作

A.⑤⑥①④③② B.②⑤⑥①④③

C.⑤①③②④⑧ D.②⑤④⑥①③

二、语言表达

2.日常生活中,讲究措辞文雅和形象是中华民族的优良传统。请写出下列不同场合中使用的词语或熟语。

示例:比赛夺了冠军,可以直接说“夺冠”:文雅一点,可以说“折桂”“夺魁”;如用四个字,可以说“成为擂主”“传来捷报”;甚至还可用“雄壮的国歌声响起来了”这样的句子来表达。

(1)比赛输了,可以直接说“失利”:文雅一点,可以说“ ”“ ”;如用四个字的成语或熟语,可以说“ ”“ ”;甚至还可用“ ”这样的句子来表达。

(2)比赛平了,可以直接说“战平”;如用四个字的成语或熟语,可以说“难分伯仲”“ ”“ ”或“ ”。

三、文言文阅读

阅读下文,完成下面小题。

刘珙传

①刘珙字共父。生有奇质,以荫补承务郎,登进士乙科,迁礼部郎官。秦桧欲追谥其父,召礼官会问,珙不至,桧怒,风言者逐之。桧死,召为吏部员外郎,兼权中书舍人。从幸建康,车驾将还,军务未有所付,时张浚留守建康,众望属之。及诏出,以杨存中为江、淮宣抚使,珙不书录黄①,仍论其不可。上怒,谓宰相曰:“刘珙父为浚所知,此特为浚耳!”命再下,宰相召珙谕旨,曰:“再缴②则累张公。”珙曰:“某为国家计,岂暇为张公谋。”执奏如初,存中命乃寝。

②安南贡象,所过发夫除道,毁屋庐,数十州骚然。珙奏曰:“象之用于郊祀,不见于经。且使吾中国之疲民,困于远夷之野兽,岂仁圣之所为哉!”湖北茶盗数千人入境,疆吏以告,珙曰:“此非必死之寇,缓之则散而求生,急之则聚而致死。”揭榜请以自新,声言兵且至,令属州县具数千人食,盗果散去,其存者无几。珙乃遣兵,戒曰:“来毋亟战,去毋穷追,不去者击之耳。”盗意益缓。于是一战败之,尽擒以归,诛首恶数十,余隶军籍。

③淳熙二年,移知建康府。会水且旱,首奏蠲夏税钱六十万缗、秋苗米十六万六千斛。禁止上流税米遏籴,得商人米三百万斛。贷诸司钱合三万,遣官籴米上江,得十四万九千斛。又运米村落,置场平价振粜,贷者不取偿。起是年九月,尽明年四月,阖境无捐瘠流徙者。

④进观文殿学士,属疾,请致仕。疾革,草遗奏言:“陈俊卿忠良确实,可以任重致远,张栻学问醇正,可以拾遗补阙,愿亟召用之。”既又手书诀栻与朱熹,其言皆以未能为国报雪仇耻为恨。薨,年五十七,谥忠肃。

⑤珙居家孝,丧继母卓氏,年已逾五十,尽哀致毁。内外功缌③之戚,必素服以终月数。喜受尽言,事有小失,下吏言之立改。临数镇民爱之若父母闻讣有罢市巷哭相与祠之者。

(节选自《宋史?刘珙传》,有删改)

【注】①录黄:宋时中书省承旨起草的一种文件。②缴:纠缠。③缌(sī):古代丧服名。

3.写出下列加点词在句中的意思。

(1)令属州县具数千人食( ) (2)又运米村落,置场平价振粜( )

4.为下列句子中的加点词选择正确的义项。

(1)桧怒,风言者逐之(???)

A.消息????B.像风一样????C.暗示????D.讽刺

(2)执奏如初,存中命乃寝(???)

A.睡觉????B.盛大????C.停止????D.隐蔽

5.下列句中加点词语古今含义相同的一项是(???)。

A.且使吾中国之疲民,困于远夷之野兽

B.揭榜请以自新,声言兵且至

C.起是年九月,尽明年四月

D.陈俊卿忠良确实,可以任重致远

6.第⑤段画线部分有三处需句读,请用“/”把这三处标识出来。

临数镇民爱之若父母闻讣有罢市巷哭相与祠之者

7.把第③段画线句子译成现代汉语。

淳熙二年,移知建康府。会水且旱,首奏蠲夏税钱六十万缗、秋苗米十六万六千斛。禁止上流税米遏籴,得商人米三百万斛。

8.结合第①段内容,简要分析刘珙的人物形象。

四、非连续性文本阅读

阅读下面的材料,完成各题。

材料一:

“流寓”一词最早的文本记载大概是《后汉书·廉范传》:“范父丧遭乱,客死于蜀汉,范遂流寓西州。西州平,归乡里。”在这一语境中,“流寓”可解释为流离寓居。《辞源》将“流寓”解释为“寄居他乡”。《汉语大辞典》则解释为:“‘流寓’亦作‘流庽’:流落他乡居住。”

“流寓”一词释义的关键在于如何理解“流”字。如果理解为“流动”,那么这个概念的范围就非常宽泛,所有的迁徙流动到异乡都可视为“流寓”。如果理解为“流落”、“流放”的话,“流寓”一词的含义就会有很大的不同。“流落”一词有“漂泊外地,穷困失意”含义,“流放”则是古代的一种刑罚,从这个角度去理解,“流寓”是指“不得已”离开本土客居他乡。比如进京考取进士,一举得中在京城或其他地方为官,这就不属于“流寓”;而在京屡考不中,旅居多年如杜甫就叫“流寓”,或遭贬谪或受排挤自请外放到非故乡的地方为官,如苏轼到海南上任就叫“流寓”。

古人为何要流寓他乡?综合起来看,主要有两种原因:一是社会原因,二是个体原因。其中社会原因又有政治因素、军事因素、经济因素等多个方面。从流寓文人的角度看,大多数文人因政治斗争遭排挤打击,流落他乡,如唐顺宗年间因“二王八司马事件”,两大文豪刘禹锡与柳宗元分别被贬到郎州、永州,而苏轼更是因为政治上的打击,一路从江南贬到海南岛。古今中外,为改变命运、博取功名,负书担橐,远离家乡外出游学、游宦之士,如苏秦、张仪等,其流寓主要为个体原因。

此外,不同时代、不同原因的流寓者之流寓地是不同的。社会历史的变迁,文明程度的发展,决定了流寓地的不同。因战乱灾荒而发生的流寓,流寓者往往迁徙到较为安宁、富庶的地方,如永嘉之乱“衣冠南渡”;因犯罪而被流放和被统治者贬谪,其流寓地往往是远离京城与繁华的僻远荒凉地方,如先秦巴蜀,汉唐湖广,宋明清之岭南、东北和西北等。

(取材于李永杰《“流寓”概念探源》)

材料二:

作为边远之地的岭南地区,其落后的社会经济发展水平,恶劣的生存环境——令人闻之畏惧的“瘴气”和湿热多雨的气候,一直为中原地区民众所鄙弃。但是,终究有一些特殊的原因,使许多文士不得已寓居岭南。

古代流寓文士的生存状态极为艰难,诸如流寓之路艰辛无比、语言文化多有隔绝、物质生活极为匮乏、气候环境极为不适等。然而,即便是在如此艰难的生存状态下,多数岭南流寓文士并没有长时间地消极度日。迥异的自然环境和民俗风情在给他们的生活带来不便的同时,也拓宽了他们的文学创作视野。他们借吟诗作文排遣胸中抑郁之情,顺带融入当地的生产生活。

韩愈贬谪连州阳山令时,在诗文中呈现的连州是一个远极遐荒之穷地,交通极为不便,危机四伏的生存环境险恶,这是连州给作者的最初印象。同为寓居连州,然而在刘禹锡的眼中,连州却是“荒服之善部,炎裔之凉墟也”。他在《送曹璩归越中旧隐诗》中写道:“剡中若问连州事,唯有千山画不如。”刘禹锡不仅对连州秀丽的山水极为推崇,而且深入民间了解连州的民俗风情、少数民族生活。在谪居连州的岁月里,他以平和的心态、从容的诗笔,还原了岭南的青山秀水,描绘了民情民俗画卷,并讴歌了少数民族的勤劳勇敢。

苏轼一生颠沛流离,一贬再贬至“荒服”的极致——海南岛,这在宋代是仅次于杀头的重罪。初到海南的苏轼也曾悲观地说道:“某垂老投荒,无复生还之望。昨与长子迈诀,已处置后事矣。今到海南,首当做棺,次便做墓。”(《与王敏仲书》)然而,天性乐观旷达的他并没有彻底沉沦于流寓之苦,而是用自己炽热的内心去感知海南寥廓天地下的自然风光和独特的民俗风情,纵情于美丽的自然和淳朴的民风,写下了很多优美的“和陶诗”。诗文不仅明显流露出对此种生活的热爱与赞美,更体现了他虽身处天涯海角,却不以物喜不以己悲的超然旷达境界。

流寓生活往往充满着艰辛,但是达观的处世精神总是让诗人于艰险中发现天地之美,描述天地之美,即便是“九死一生”的蛮荒岭南,他们依然“诗意地栖居”。

(取材于王广禄《唐宋流寓文士的岭南文化拓荒》

材料三:

流寓文士来到岭南之后,一方面用诗文排遣心中之情,另一方面则深入民间为民谋利,在蛮荒岭南积极实践自己未尽的政治抱负,给岭南大地带来深远的影响。

明代弘治年间连州知州曹镐撰《旧志序》,认为连州风气之变,“乃自韩昌黎、刘梦得两公始”。刘禹锡在连州至少做了三件大事。一是编医书,惠及百姓。刘禹锡对医学颇有研究,他结合自己40多年积累的验方,编成了《传信方》医书,让连州人受益。二是重教兴学。在刘禹锡的带动下,连州文风迭起,吸引了荆楚吴越的儒生纷纷来连州求学。在唐代,广东共有48名进士,连州就有12名;到了北宋时期,广东共有进士127名,连州就有43名,时称“连州科第甲通省”。三是关心少数民族。刘禹锡在连州期间写下了《莫徭歌》《蛮子歌》《连州腊日观莫徭猎西山》三首诗,对徭族人的外貌服饰和狩猎活动以及他们的勤劳神勇大加称赞。

柳宗元流寓柳州可谓他本人之不幸,但又是柳州人民之大幸。唐元和十年,柳宗元第三次被贬到柳州为刺史,其内心非常痛苦,但他依然积极为政,兴办儒学,推行教化,开挖水井,养民安民;反对横征暴敛,力主轻徭薄赋,对柳州地区的整个社会经济文化发展产生了深远的影响。千百年来,柳州人以修建柳侯祠的方式来表达对柳宗元的纪念。至今,文慧桥、文慧路等路桥名称依然体现着人们对他的缅怀。

“不虚南谪八千里,赢得江山都姓韩。”以八月之治而令江山易其姓,韩愈在潮州人心目中不仅是文化先驱,更成为神明一般的存在。到潮州后,韩愈驱除鳄鱼,奖劝农桑,兴办教育,大修水利,延选人才,传播中原先进文化,从而使当时的蛮荒之地潮州,发生了翻天覆地的变化。

面对边远落后的蛮荒之地,来自中原政治文化中心的流寓文士们自觉承担起传播先进文化、先进生产方式的责任,他们不愧为岭南大地的文化拓荒者。

(取材于王广禄《唐宋流寓文士的岭南文化拓荒》)

9.根据“材料一”,下列关于“流寓”的理解,不正确的一项是(???)

A.“流寓”的本质是离开本土移居他乡。

B.“流寓”必须是“不得已”的客居他乡。

C.流寓既包括社会原因也含有个人原因。

D.流寓地不完全是远离京城的荒蛮之地。

10.下列文人的称呼与“流寓”有关的一项是(???)

A.三闾大夫 B.东坡居士 C.范文正公 D.七绝圣手

11.根据“材料二”,下列对流寓文士“诗意地栖居”的理解,不正确的一项是(???)

A.流寓文士无视生存环境恶劣影响

B.借吟诗作文排遣胸中的抑郁之情

C.积极地描绘流寓之地的风情画卷

D.超然旷达地热爱与赞美流寓生活

12.下列对材料一、二中出现的字词的解说,不正确的一项是(???)

A.流放:“放”的第三笔是“横折钩”。

B.负书担橐:背着书箱,挑着行李。橐,口袋,引申为行李。

C.炽热:读作“zhì???rè”,火热,热烈。

D.寥廓:读作“liáo??kuò”,是“高远辽阔”的意思。

13.下列各句没有反映诗人流寓经历的一项是(???)

A.故国神游,多情应笑我,早生华发?????——苏轼《念奴娇· 赤壁怀古》

B.万里悲秋常作客,百年多病独登台?????——杜甫《登高》

C.关关雎鸠,在河之洲????——《诗经·关雎》

D.座中泣下谁最多,江州司马青衫湿???——白居易《琵琶行》

14.根据“材料三”,下列不属于流寓文士政治抱负一项是(???)

A.重教兴学 B.养民安民 C.江山易姓 D.奖劝农桑

15.根据“材料三”,下列描述流寓文士给岭南大地带来深远影响有误的一项是(???)

A.当地少数民族的文化习俗不仅被广泛传扬并得到妥善保护。

B.岭南的医学、教育、生产方式甚至经济生活都发生了变化。

C.流寓文士积极为政和解决民生问题使百姓生活有显著变化。

D.流寓文士的诗文作品和文化传播丰富了岭南地区文化意蕴。

16.请结合上面三则材料,简要说明韩愈、柳宗元、刘禹锡、苏轼等流寓文士具有的共同特征。

五、选择 简答

阅读下面的文字,完成下面小题。

说话写文章离不开词语。如同盖房子需要砖石一样, ① ,我们要做生活中的有心人,平时多读多记,积累尽可能丰富的词语,形成自己的词语库。 ② ,我们才有选择的余地。积累是为了运用,要让词语库中的词语“活”起来,就要准确理解词语的含义,能对词语进行比较、辨析,并根据表达的需要, ③ 。

要了解汉语词语的特点,通过多种方式积累词语;学习辨析词义的方法,把握词义变化的规律,认识古今汉语的联系和差异;结合词义特点,探究语言表达中词语选择的艺术,本单元围绕词语积累与词语解释为中心开展学习活动,以提高同学们运用和理解词语的能力。

17.下列各句中的引号,与文中“活”的引号作用相同的一项是(????)

A.他看上去更像一个地道的湖南农民,这使我想起了农民送给他的“泥腿子专家”“泥腿子院士”的称谓。

B.《雷雨》通过展现周家这个“最圆满、最有秩序的家庭”所暗藏的污浊和腐朽,暴露了封建大家庭的罪恶。

C.两柱之间常用墙壁,但墙壁不负重,只是像“帷幕”一样,用以划分内部空间而已。

D.庾信在《哀江南赋》里已经说过:“辞洞庭兮落木,去涔阳兮极浦。”

18.文中画波浪线的语句有语病,请修改。

19.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15字。

参考答案:

1.D

2. (1)败北 折戟 饮恨赛场 铩羽而归(屈居亚军) 冲击冠军的努力付之东流 (2)握手言和 均无建树 难决雌雄

3. 准备 同“赈”,救济 4.(1)C???(2)C 5.B 6.临数镇/民爱之若父母/闻讣/有罢市巷哭相与祠之者 7.淳熙二年,(刘珙)调任建康知府。适逢水灾后又是旱灾,他首先上奏免除六十万缗夏粮税钱、十六万六千斛秋苗米税。禁止富豪大户囤积税米不出售,购得商人三百万斛米。 8.秦桧想要追赐自己的父亲谥号,召集礼官会合询问,刘珙却不到会;皇帝想任命杨存中为江、淮宣抚使,刘珙却坚决反对而为国着想支持众望所归的张浚。这两件事塑造了刘珙刚正不阿(或不惧权贵)、一心为国(或大公无私)的形象。

9.B 10.B 11.A 12.C 13.C 14.C 15.A 16.他们遭贬谪或受排挤因此到僻远荒凉的地方为官;他们面临着恶劣的生存环境和艰难的生存状态;他们能以积极的态度实践自己的政治抱负;他们有政声政绩,促进了流寓地区的文化发展;他们书写了大量的诗文作品来反映流寓生活;他们得到了流寓地人民的认可和纪念。

17.C 18.本单元围绕词语积累与词语解释开展学习活动,以提高同学们理解和运用词语的能力。 19.①词语就是语言表达的“砖石”/词语就是说话写文章的砖石;②只有词语库充实了;③恰当地选择和使用

粤公网安备 44030702000055号

粤公网安备 44030702000055号