教科版五年级科学上册 2-3《地震的成因及作用》(表格式教案)

资料详情

内容预览

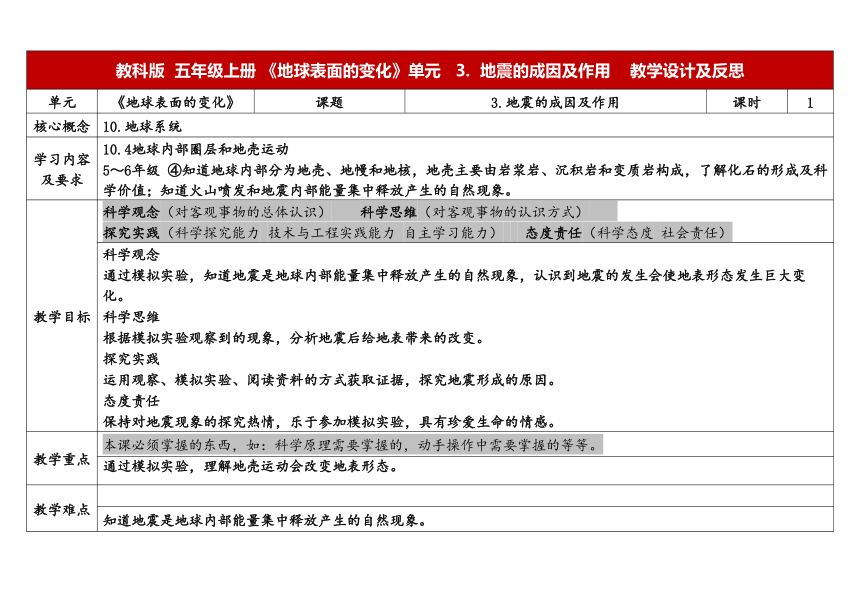

教科版 五年级上册 《地球表面的变化》单元 3. 地震的成因及作用 教学设计及反思

单元

《地球表面的变化》

课题

3.地震的成因及作用

课时

1

核心概念

10.地球系统

学习内容及要求

10.4地球内部圈层和地壳运动

5~6年级 ④知道地球内部分为地壳、地幔和地核,地壳主要由岩浆岩、沉积岩和变质岩构成,了解化石的形成及科学价值;知道火山喷发和地震内部能量集中释放产生的自然现象。

教学目标

科学观念(对客观事物的总体认识) 科学思维(对客观事物的认识方式)

探究实践(科学探究能力 技术与工程实践能力 自主学习能力) 态度责任(科学态度 社会责任)

科学观念

通过模拟实验,知道地震是地球内部能量集中释放产生的自然现象,认识到地震的发生会使地表形态发生巨大变化。

科学思维

根据模拟实验观察到的现象,分析地震后给地表带来的改变。

探究实践

运用观察、模拟实验、阅读资料的方式获取证据,探究地震形成的原因。

态度责任

保持对地震现象的探究热情,乐于参加模拟实验,具有珍爱生命的情感。

教学重点

本课必须掌握的东西,如:科学原理需要掌握的,动手操作中需要掌握的等等。

通过模拟实验,理解地壳运动会改变地表形态。

教学难点

知道地震是地球内部能量集中释放产生的自然现象。

教学准备

教师:1.教学课件。

学生:1.每组提供两个塑料小盒(裁成两半)、分层泥土、木片;2.实验记录单。

教学过程

教学环节

教学活动

设计思路

教学备注

上课仪式

教师自我介绍:

同学们好!

……

好,我们开始上课了。大家坐好。从今天开始,我们将要一起认识地球。

和学生简单互动拉近距离。

2.让学生意识到进入上课状态。

一、激发兴趣,揭示课题(预设3分钟)

材料准备:课件

1.出示地震后的地表照片,提问:这些是发生地震后的场景,你观察到了什么?

2.提问:你想了解关于地震的哪些知识?

3.揭示课题:今天我们一起来研究地震的成因及作用(板书)。

通过观察图片,调动学生关于地震的认知,激发学生学习兴趣,快速聚焦到本课研究的问题。

二、了解地震成因及影响(预设35分钟)

材料准备:两半拼接的小盒、分层泥土、木片、实验记录单

(一)了解地震的成因(预设25分钟)

1.猜测成因

(1)提问:是什么原因让地球表面出现如此大的改变?说明你们的理由。

(预设:地球内部运动;地壳运动;岩浆…… )

(2)讲述:在地球的内部圈层结构中,地壳与上地幔顶部组成了地球外壳,称为岩石圈。岩石圈不是一个单一的完整的块体,而是由板块构成。全球的板块共分六大板块,这些板块处在不断地运动之中。

(3)提问:地球板块是怎样运动的?又会给地球表面带来什么变化?播放喜马拉雅山脉的形成视频。

(4)出示全球地震分布图与全球板块分布图,提问:地震集中分布在什么位置?

(5)整理猜想:关于地震的成因,现在你更认同哪一种猜想?

2.模拟实验

(1)谈话:板块间的碰撞、分离等运动真的会改变地表,引发地震吗?让我们通过模拟实验进行探究。

(2)出示实验材料,提问:它们分别可以模拟哪些部分?怎样模拟板块运动?

(预设:两半拼接的小盒模拟地壳中的两个板块;泥土模拟岩层。将小盒拼接起来,将泥土铺在小盒中,挤压小盒,模拟板块碰撞;拉开小盒模拟板块分离。)

(3)注意事项:①观察“地面”的变化;②观察“地面”发生变化的位置与“板块”对接边界的位置关系。

(4)学生分组活动,教师巡视。

(5)学生展示交流实验中的发现。

3.解释成因

(1)出示自然界中岩层弯曲、断裂和错动照片。提问:这些岩层有什么特点?你认为出现这种变化的原因是什么?

(预设:板块运动会使岩层长期受到力的作用,发生弯曲变形,当岩层受到的作用力超过一定程度时甚至发生断裂、错动。)

(2)感受“岩层”断裂实验

讲述:握住木片两端,慢慢向下弯曲木片,直至木片断裂。观察木片断裂时的现象,体会双手的感受。

学生实验,汇报交流。

(3)提问:地震是怎样发生的?

(4)小结:板块运动会使岩层受力变形,当作用力的强度超过岩石的承受强度,岩石就会破裂或错开,并迅速释放能量,引起地面的震动,发生地震。

(二)了解地震的作用(预设10分钟)

1.出示唐山大地震和汶川地震资料,提问:两次大地震给地球表面带来了哪些改变?这个改变是剧烈的还是缓慢的?

2.小结:强烈的地震会使一个地区的地表发生巨大改变,不仅如此,地震还会危及生活在这一地区地表上的人们,造成重大人员伤亡、财产损失。

(三)地震发生时的自救互救

1.播放发生地震的情景视频,提问:如果发生地震,尤其遇到震感强烈的大地震,我们应该怎样自救互救,尽量减少地震造成的伤害呢?

2.制作地震发生时自救互救宣传海报。

(1)教师介绍制作步骤:确定主题——寻找资料——筛选资料——设计制作海报。

(2)谈话:请同学们课后继续搜集更多关于地震发生时自救互救的相关知识,完成一张宣传海报。

增强感受“岩层”断裂实验,通过掰断木片的活动,让学生体会发生地震时的震动及能量的瞬间释放。

三、课堂小结,整理认识(预设8分钟)

材料准备:课件

1.提问:通过这节课的学习,你对地震有了哪些新的认识?在研究地震成因的活动中,我们用到了哪种学习方法?

2.提问:板块运动会引发地震,那又是什么原因引起板块运动?在模拟实验中,我们是用手拉开、挤压小盒。现实中的地球板块运动,这双无形之手究竟是什么呢?

(预设:地球内部力量)

3.在下一节课中,我们将继续研究地球内部的力量是如何改变地形地貌。

交流本课的学习收获,巩固认识,通过思考现实地球的板块运动原因,引导学生了解地震是地球内部能量集中释放产生的自然现象,并为下一节课的学习做铺垫。

四、练一练

一、判断题

1.发生地震前常伴有一些异常现象。( )

2.地震是不可预测的,随时随地都可能发生。( )

3.如果地震发生时,自已在室外,应该躲在大树底下。( )

4.地震离我们很遥远,没必要进行正确的避震演习。( )

5.地震发生时静悄悄的,没有声响。( )

答案:1.√ 2.× 3.× 4.× 5.×

选择题

1.许多科学家认为,大陆板块之间的( )会形成断裂谷。

A.碰撞 B.相互拉张 C.吸引 D.以上说不都不对

2.发生地震的地点主要是( )。

A.海洋与陆地交界处 B地壳较厚且坚固处

C岩层断裂、错动处 D.以上说法都不对

3.地震会造成( )现象

A.加速平原地形的形成 B.滑坡、山崩、泥石流

C减慢平原地形的形成 D.一上说法都不对

4地震会让地表瞬间发生巨大变化,当地震发生时下列做法不合适的是( )

A快速跑到窗边,打开窗户大声呼救

B如果在一楼,迅速离开房间并跑到空旷的地方

C如果在高楼层或者来不及离开房间,就躲藏在桌子或柜子等坚固物体下

D.以上说法都不对

5.地震大多发生在地球内部结构的哪个圈层?( )

A.地壳 B.地慢 C.地核 D.以上说法都不对

答案:1.B 2.C 3.B 4.A 5.B

五、整理

老师指导学生进行材料的整理。

培养学生使用整理材料的好习惯。

六、板书设计

八、课堂反思

【教材简析】

本课是五年级上册《地球表面的变化》单元的第3课。在上一课的教学中,学生认识了地球的内部结构,了解了地壳的组成及运动。在此基础上,本课将引导学生通过研究地震现象来认识地球内部的力量是如何改变地形地貌的。本课重点聚焦“地震是怎样形成的、地震发生时的情景是怎样的、地震会给地表带来哪些改变呢”三个问题,按照“由内部原因到外部现象,再回归生活实际”的顺序安排了三个有层次的活动,通过模拟实验探究地震形成的原因,通过阅读、分析资料了解地震发生时的情景及给地表带来的变化,并通过搜集资料了解地震发生时自救、互救的知识,帮助学生建立关于“地震”这一自然现象比较完整的知识体系,同时加深学生对于“地壳运动”的理解,为解释“弯曲岩石”的现象找到更为充分的依据。

【学情分析】

地震是学生感兴趣的话题,学生通过电视、网络等渠道对于地震现象有了一些了解,并且知道它是一种灾害性地质现象。在上节课的学习中,学生已经了解了地球内部的构造以及地壳运动对岩层的影响,这些都是学生进行本课学习的认知基础。但是,学生对于地震发生的原因以及地震导致地形地貌的具体变化并不是非常清楚。时准确性不一定能达到学生的预期效果,需根据实际情况进行多次迭代。

二、教学反思

以谈话的方式,用四川长宁发生地震为导入,并出示1998-2011年较大地震的表格让学生观看,接着提问“关于地震你们最想了解什么问题?”

通过学生的回答,他们对以下问题感兴趣:

(1)为什么一些地方发生地震会如此频繁?

(2)地震的形成与什么因素有关?

(3)地震发生时有大小不同的震级,震级受什么因素的影响?

(4)为什么地球上会发生地震?

(5)地震会带来哪些灾难?

(6)为什么动物在地震来之前可以提前感知到,而人类却不能感知?

(7)频繁发生地震的地方与所处的地理位置有关吗?

让学生分析这么多问题中,我们应该先研究哪个问题,才能解决其他问题,大部分学生认为先研究“为什么地球上会发生地震”,顺势引出课题《地震的成因及作用》

教学反思:给学生提供足够的信息让其观察分析后,他们才能提出有价值的问题,而且研究学生提出的问题,他们会产生极高的兴趣。

探索

(1)内化地球的结构

上节课学生已经知道地球的内部结构由地壳、地幔、地核三部分组成,询问学生如果用身边一个东西来类比于地球结构,你会选择什么?多数学生都会类比成一个鸡蛋。反问学生地球内部结构像鸡蛋一样静止不动吗?学生知道地幔岩石在地核的作用下熔化成岩浆并能缓慢流动。这时部分学生提出可以把地球内部结构类比成加热的高压锅,地球内部像高压锅一样处于高温高压的状态。并让学生思考,如果地球内部长期处于这样的状态会发生什么?学生想到会发生爆炸。所以地球要长期生存,必须要释放内部的能量,那地球又是通过什么形式来释放能量的呢?学生很快得出“火山喷发和地震”。

(2)探究地震成因

出示世界地形图,让学生推测地震可能在岩石圈层的什么位置发生地震,并说出理由。

通过小组讨论,学生猜测会在地壳较薄的地方和板块的接壤处发生地震,因为这些地方更容易让地球释放能量。于是出示世界地形图中地震频发的图片资料。

根据资料,可以知道世界上大部分地震都分布在板块间的边界上,并介绍中国也是一个地震大国,从世界板块来看处于欧亚板块和太平洋板块之间,所以会频发地震,通过资料学生知道他们的推测是正确的。

接着让学生思考“为什么云南、四川等地会频发地震?”学生立马回答这些地方也处于板块间,接着出示中国的地震带,发现云南、四川等地处于喜马拉雅和地中海板块之间,所以会频发地震。

教学反思:让学生经历思考,提出自己的观点,然后通过提供的资料与自身思考的结果进行比对,让学生获得成就感,这样有利于学生形成自主学习的意识。

接着教师出示地震后的公路图片,学生观察到路面有塌陷、弯曲、突起、褶皱等现象,并思考这些现象是板块间如何运动形成的?

学生猜测是板块间碰撞后出现的现象,于是让他们用实验去验证推论是否正确,出示代表岩层的泥土和代表板块的两半盒子。

学生通过模拟实验,发现当板块间碰撞后岩层会呈现突起、褶皱、弯曲变形等现象;当板块间分隔开时,岩石会发生断裂、错位。同时出示岩层弯曲、断裂、错动的图片,让学生结合模拟实验的现象,尝试解释地震的成因?

学生通过小组讨论和全班交流得出,由于地球内部地核温度很高,让地幔的岩石层熔化成岩浆,产生巨大的压力。通过板块间挤压和碰撞,使岩层发生弯曲、断裂和错位,这个过程中让地球内部的能量获得释放,这样就形成了地震。

00:30

(3)地震的作用

我所在的学校是阿坝州茂县,它紧挨着汶川也经历过大的地震,课堂中我以汶川地震为切入点,重点讲解茂县叠溪地震。

汶川地震

2018年5月12日,四川省汶川县发生里氏8级的地震,地震导致山体滑坡,阻塞河道形成了堰塞湖,严重破坏地区超过10万平方千米,共造成69227人死亡,374643人受伤,17923人失踪,是中华人民共和国成立以来破坏力最大的地震。

映秀地震遗址

茂县叠溪地震

1933年8月25日茂县叠溪村发生了7.5级的地震,地震引发了山崩,堵塞河道,把岷江拦腰斩断,最终江水倒灌,淹没叠溪城及附近21个羌寨,死亡6800多人,仅一个放牛娃幸免。同时松平沟、水磨沟、鱼儿寨沟等地山崩数处,形成大小海子十一个,现在松坪沟著名旅游景点海子就是当时地震形成的堰塞湖。

在2008年叠溪又经历了汶川地震,导致山体比较松散,在2017年6月24日叠溪新磨村发生了高位垮塌,河道阻塞2公里,100余人被掩埋。

学生通过汶川和茂县叠溪地震,了解了地震会给人类带来巨大的灾难,同时地震会造成堰塞湖、道路倒塌、山体松动、垮方等地形改变。

教学反思:学生看到课题《地震的成因及作用》时就很疑惑,地震还有作用不应该是危害吗?在学生的认知里作用指的是好的方面。发生地震的本质原因其实是地球释放能量的过程,这也是地震最重要的作用,但教材里没有涉及此内容,建议增加这部分内容。其次教材所呈现的汶川和唐山地震对地形的改变,学生认为是地震的危害而非地震的作用,建议把课题改成《地震的成因及影响》,这样更符合教材的内容。

(4)地震自救和互救

四川是多震地方,学会地震自救和互救显得尤为重要,我用视频来教学生自救的方法。

01:13

看完视频后在教室里进行地震应急演练,同时让学生制作地震自救宣传海报。

三、器材的使用

提供的是完整的塑料小盒子,在裁剪中很容易把塑料盒剪坏,建议直接提供裁剪好了的两半小盒子。

粤公网安备 44030702000055号

粤公网安备 44030702000055号